入华粟特人墓葬畏兽图像述考

- Update:2012-03-13

- 孙武军 西北大学文学院

- 来源: 《装饰》杂志2012年第2期

内容摘要

畏兽是一个泛称,不同的图像表现特征意味着畏兽的具体名称、内涵及作用的不同和变化。厘清有翼神兽、畏兽的概念和内涵等的差异,对于解读入华粟特人墓葬中的畏兽图像有着重要的奠基意义。通过梳理汉唐之间相关图像和文献资料,本文初步确定入华粟特人墓葬中的畏兽图像因素主要来自中国,并赋予这些畏兽一个具体名称——乌获。

关键词:入华粟特人、有翼神兽、畏兽、乌获

从上世纪70年代起,我国北方陆续出土了十多座入华粟特人墓葬,而且大多有图像丰富的石葬具,加上之前不明出土地的三件,将近二十件入华粟特人石葬具为我们研究入华粟特审美文化提供了丰富的第一手资料。由于粟特故地(即今乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦一带)考古资料较少发现与这些葬具题材相同的图像,所以从中土而不是粟特故地出土文物出发考察这些图像的内涵意义不失为一条可行之途,本文关于畏兽的述考就是这种思路的一个尝试。

一、入华粟特人墓葬中的畏兽图像

由于畏兽名称的运用关系到文献与图像两个方面,又由于文献中畏兽种类繁多,图像中畏兽表现众多,所以目前很难对所有被称为畏兽的资料进行归纳从而得出准确的评价。但是在入华粟特人的墓葬中,畏兽图像的出现却是比较稳定的,表现在图像均来自石质葬具、均出现在葬具的固定位置、畏兽的长相动作具有一致性等方面。

1.安阳双阙

德国科隆东方艺术博物馆藏河南安阳出土的北齐石棺床左右双阙。除去双阙最上面的顶檐部分,双阙侧面可以按照图像布局分为四栏,每栏以连珠纹、忍冬纹或其它纹饰分隔,从上往下第二栏分别有一畏兽,均作一手(前爪)撑腰或腿、一手(前爪)力举状。(图1) 双阙正面以顶檐分为从高向下的三阶,最高阶与双阙侧面图像布局相同,也为四部分,同样,从上往下第二栏分别为斜侧身面对的两个畏兽,均作一手(前爪)撑腰或腿、一手(前爪)力举状。第二阶与最高阶相比,在图像布局上少了从上往下的第三栏,在从上往下第二栏中,分别是斜侧身面对的两个畏兽,均作一手(前爪)撑腰或腿、一手(前爪)力举状。此石棺床双阙上共有畏兽十个,兽面,双肩有超过头顶的翅翼,一手(前爪)撑腰或腿、一手(前爪)力举,裸露上身,筋肉毕现,着短裤(或裙状衣), 一腿向前踏出,另一腿膝盖着地,显然是一用力举物的图像。

1.安阳石葬具双阙侧面 畏兽

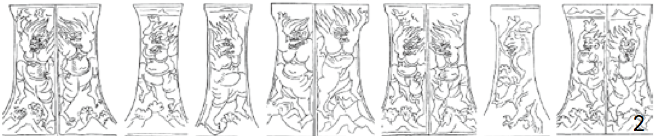

2.安伽石榻榻腿

安伽墓围屏石榻共有七条石榻腿, 其中石榻前沿等距排列四个,后沿等距排列三个,均呈束腰形,七条榻腿向外共有十一个面,各有线刻图案一幅。(图2)围屏石榻后沿中间的榻腿图案为一头面东作人立状的狮子,右前爪上举,左前爪下垂,张口露齿、吐舌,颈后直毛竖立,长尾下拖,两后爪着地,似乎与下拖尾巴形成三个着力点以维持身体的平衡。其它六个榻腿的十幅线刻图案均刻画畏兽,共同点在于兽首人身,大目圆睁,阔口大张,獠牙外露,胸肌紧绷,肥腰大肚,腿生单羽(膝盖背部), 上着三角紧身衣,下着短裤,一手(爪) 叉腰,另一手(爪)上举,一腿着地, 另一腿抬起。不同点在于围屏石榻四角榻腿的畏兽头上长一角,正面中部偏西和西北角榻腿畏兽长舌外伸。另外,所处位置不同,上举的手(爪)和上抬的腿方位也有区别,但举右手(爪)抬右腿或举左手(爪)抬左腿的模式却是固定的。考古报告认为这种形象可能“属于祆教神祇,刻于榻腿外侧,似乎为辟邪、镇墓之物。”[1]

2.安伽石葬具榻腿畏兽摹本,从左至右按《西安北周安伽墓》1-7号榻腿顺序排列

3.天水壸门

“下层壸门内与乐伎上下对称雕刻六个神兽,两臂生翼,反掌托举。”“这一组床下须弥座以减地凹刻之手法饰以蓝底,乐伎和神兽饰以红、黄两彩,浮表贴金,整个场面生动活泼。”[2] 屏风石棺床支座正面有上下两层壸门,上层六个壸门内分别雕刻乐伎,下层壸门与上层对应,分别雕刻六个畏兽。(图3)这六个畏兽双鼻宽阔,双眼大睁,嘴巴扁长;右四个都分别露出了两颗较长的獠牙;左起第二个微张嘴,露出整齐的牙齿,鼻嘴之间的两端似有朝外的新月状装饰物;左起第一个有胡须,脸部似有弯刀状装饰物。六个畏兽的姿势不一样,左起第一双手撑腰,似为前跪或团腿而坐;第二双手上举,双腿分开蹲坐地上; 第三为半蹲状,左腿前倾,右腿下跪,左手上举,右手撑于右小腿上;第四双手撑腰,双腿分开蹲坐地上;第五右手上举,左手半下垂,右腿前倾,左腿下跪;第六双手上举,双膝着地,双脚抬起。每个畏兽腰部都有绳索状束腰物,或即为腰带,特别的是左起第六膝盖部位有联珠纹束带或饰物。总之,根据以上三座墓葬中的畏兽图像,我们可以得出以下几点结论:

3.天水石葬具壸门畏兽

第一,这些畏兽图像均来自围屏石质葬具。据笔者初步统计,目前发现的确定是入华粟特的墓葬或葬具有十七座(件),分别为固原南郊史氏墓地(五座)、洛阳安菩墓、盐池何氏墓、太原虞弘墓、西安安伽墓、史君墓、康业墓和河南安备墓,以及河南安阳、山东益都、甘肃天水和被分别称为美秀(Miho)、吉美 (Guimet)等。大多为石质,或为围屏石榻(个别有双阙),或为石椁,或为石棺床,而且石质葬具上都有浅浮雕或拟绘画的多幅图像。刻绘有畏兽的葬具均为围屏石榻。

第二,这些畏兽图像均出现在围屏石榻的固定位置,或在双阙顶部,或在石榻支柱,或在石榻边沿的壸门内,都没有出现在表现祭祀、会盟、出行、商队、宴饮、乐舞和狩猎等题材的围屏主要位置上。

第三,这些畏兽图的长相、神态和穿着基本一致,长相均表现为兽首人身、双翼开展、双鼻宽阔、双眼大睁、嘴巴扁长、獠牙外露;面部表情狰狞恐怖,用力上举的神态表现得淋漓尽致;大多上身裸露、胸肌紧绷、肥腰大肚,个别上着三角紧身衣,均着短裤,腿生单羽。

第四,这些畏兽图的动作姿势具有一致性,均作力举状。有的一手(前爪) 撑腰或腿、一手(前爪)作力举状,有的双手(爪)撑腰,有的双手(爪)上举;有的作单腿跪状,有的前跪或团腿而坐,有的双膝着地、双脚抬起,有的一腿着地,另一腿抬起。虽然安伽围屏石榻四角榻腿的畏兽头上长一角, 正面中部偏西和西北角榻腿畏兽长舌外伸,但全部畏兽均作力举状是可以肯定的。

总结以上四点,似可以将入华粟特葬具出现的畏兽看作具有固定的摹本和类型,笔者倾向于将其均看作是对于“乌获”的借鉴和摹仿。目前学界对于我们称为畏兽的这些怪兽的称呼存在随意性和众多分歧,施安昌称为“拓仰诸神”,孙迪称为“礔电”,姜伯勤称为“乌获”、“人非人”,还有人称为“自然神”等。从历史文献记载和图像表现情况来看,畏兽适合于作为一个集合名词,具体特征表现如上已说过的兽首人身,面目狰狞,双翼展开,肌肉紧绷,上身裸露或穿极少衣服,下着短裤等。从汉代到北朝,特别是在北朝,畏兽图像有着较为稳定的长相特征,但是他们的姿势,所持武器、道具,所处位

置却往往有着比较明显的区别,而我们正是根据这些区别和特征来对畏兽进行下一级分类和判别。

二、从畏兽到乌获

安阳双阙、安伽石榻榻腿和天水门出现的怪兽,由于他们特有的“力举”动作姿势,将他们归入畏兽下的乌获这一形象应该没有大问题。关于乌获,我们不仅可以列举丰富的图像资料,而且也有文献资料可以对比印证。 据笔者掌握的资料,乌获的图像表现最早可以追溯到山东第一座科学发掘的汉代画像石墓——沂南古画像石墓。发掘报告称在前室过梁和八角擎天柱上的散斗和棋的南面:“下段刻一神怪(图 4),虎首,身带豹纹,两臂下生长毛,曲肢而两手上擎,上边饰一道齿形纹。”[3]在唐河针织厂出土的汉代画像石中,拔剑武士上有乌获形象,虽然它的长相、外形和乌获的典型形象稍有不同,但姿势却是典型的乌获类型。(图5)

4.沂南汉画像石乌获

5.唐河拔剑武士上部乌获

敦煌莫高窟第249窟为西魏时期石窟,窟顶西披壁画有乌获,这一命名得到了学界的认可。(图6)北齐高祖高欢的陵墓所在地——河北响堂山石窟也有乌获图像存在,据学者调查,各种畏兽共有二十六躯,其中十二躯被盗毁或流失海外。[4] 同样,位于河南的巩县石窟有畏兽共计二十三躯,其中可以确定为乌获形象的有四躯。前面列举的均是北方出现的乌获形象,其实,在同时期的南方也有乌获形象存在,甚至有学者比如卜苏珊、贺西林等认为北方乌获形象的出现是受到了南方的影响。南朝梁临川靖惠王萧宏墓石碑侧面浮雕有乌获图像一幅。江苏常州戚家村南朝墓葬画像砖中有乌获形象。2005年,有学者在陕西省户县一祖庵中考察到了一石棺,断定为元代全真教道士葬具,刻有十二幅畏兽图像,其中有乌获。乌获为战国时秦之力士,有学者认为可能为更古之力士,后为力士的泛称。 《孟子·告子下》云:“然则举乌获之任,是亦为乌获而已矣。”[5] 杨伯峻注:“《史记·秦本纪》言秦武王时有力士乌获,但此时孟子年已逾七十,而乌获远在西方之秦,未必能举肯举以为例证,此乌获或者是古之有力人,秦之力士又袭用其名耳。”[6] 西汉司马相如《谏猎书》:“物有同类而殊能者,故力称乌获,捷言庆忌,勇期賁育。”[7] 晋葛洪《抱朴子·博喻》:“量才而授者,不求功於器外;揆能而受者,不负责於力尽。故灭荧烛者,不烦沧海;扛斤两者,不事乌获。”[8] 从上面文献记载可以看出,无论乌获出现于何时,乌获形象在战国时期以后已经在人们心中成为力士的典型,并在人们的思想观念中占据着一席之地。

6.莫高窟249窟乌获

北魏冯邕妻元氏墓志图像和题铭中,我们看到,乌获在文献和图像中得到了统一和证明。总之,正如前述,将安阳双阙、安伽石榻榻腿和天水壸门出现的畏兽确定为乌获,不管是在文献资料或图像表现上,都可以找出充分的理由与论据。姜伯勤[9]、施安昌[10] 认为笔者所称呼的乌获形象为祆教神祇或天神,孔令伟[11]、张倩仪[12] 也有保留地认同这种观点。但在笔者看来,这种观点实值得商榷,原因主要有:

一、乌获的文献和图像均可以在中国找到根据和来源,但在外国却找不到。

姜伯勤和施安昌确定乌获为祆教天神,要么只有文献资料,要么图像资料相差太远,不能勘同。笔者拙思这涉及学术研究的理念问题,我们不能因为这些墓葬的主人是入华粟特人,就想当然地把墓葬图像所反映的题材内容等都朝粟特或中亚文化上硬靠。这些图像能在中土这样一个大环境下出现,应该也受到了中原习俗文化、思想观念等的影响和渗透。

二、是否将乌获上升为“神”的高度, 笔者采取否定态度。

正如大多数学者所指出的,不管是乌获,抑或是其它畏兽, 从所处位置(底部或顶部,不占有主要醒目的位置)和所起作用(辟邪、镇墓) 来看,均不具有“神”的特征。笔者臆想,乌获图像之所以能出现在入华粟特人墓葬中,在受到中原镇墓兽等影响的同时,当与粟特人崇尚运动等密切相关,胡旋

舞、胡腾舞等健舞就是这种风尚的另外一种表现形式。

注释:

[1]陕西省考古研究所: 《西安北周安伽墓》,文物出版社,2003,第76页。

[2]天水市 博物馆:“天水市发现隋唐屏风石棺床墓”,《考古》, 1992.1,第47页。

[3]南京博物院,山东省文物管理处:《沂南古画像石墓发掘报告》,文化部文物管理局,1956, 第16页。

[4]孙迪:“流失海外响堂山石窟造像新识”, 《敦煌研究》,2006.2, 第19页。

[5] 杨伯峻译注:《孟子译注》,中华书局, 1960,第276页。

[6]同[5],第278页。

[7] (清)严可均校辑:《全上古三代秦汉三国六朝文》,中华书局,1958, 第246页。

[8]杨明照:《抱朴子外篇校笺下》,中华书局, 1997,第315页。

[9]姜伯勤:《中国祆教艺术史研究》,三联书店,2004,第41-42页。

[10]施安昌:《火坛与祭司鸟神:中国古代祆教美术考古手记》,紫禁城出版社,2004,第48页。

[11] 孔令伟:“‘畏兽’寻证”,范景中等主编《“考古与艺术史的交汇”国际学术研讨会论文集》, 中国美术学院出版社,2009,第 421-422页。

[12] 张倩仪:《魏晋南北朝升天图研究》,商务印书馆,2010,第191-192页。