汉代伏羲擎日、女娲举月图图像建构研究

- Update:2012-12-13

- 刘 芊 苏州科技学院建筑与城市规划学院

- 来源: 《装饰》杂志2012年第11期

内容摘要

本文追溯了在东汉广为常见的伏羲擎日、女娲举月图图像的源头,并就图像的生成与建构过程进行深入研究。伏羲擎日、女娲举月图最初发源并依附于天象图,伏羲、女娲图像系统与日、月图像系统由最初的各自独立,发展为并置,并最终定型为以男性神主日、女性神主月的托举模式。

* 本文为江苏高校优势学科建设工程资助项目

在早期神话传说与文献记载中,女娲的功绩主要为补天[1]、造人[2] 和置婚姻[3],是人类早期信仰中一位重要的母神。伏羲的功绩主要体现在文化和制度的创造上,如画八卦[4]、教民以猎[5]、制嫁娶之礼[6] 等。闻一多在《伏羲考》一文中写道,“大概从西汉末到东汉末是伏羲女娲在史乘上最煊赫的时期” [7],这一时期在黄河流域、长江流域以及四川等地的墓葬艺术中,伏羲、女娲图像广为流传,盛极一时。其中,在东汉时期各地所见的伏羲、女娲图像中几乎有一半都是伏羲擎日、女娲举月图,且已形成较为固定的模式。以往学者的研究大多侧重于东汉时期已经成熟的伏羲擎日、女娲举月图。本文对近些年出土的学界少有关注的西汉初期到东汉初期壁画墓相关图像进行了研究,旨在探讨在此图像定型以前,它们如何兴起、如何演变、如何形成后世模式。

1. 西汉早期长沙马王堆1 号墓帛画中日、月图像系统独立存在,见刘晓路:《中国帛画》,第26 页。

2. 西汉中晚期洛阳卜千秋墓室壁画中伏羲与日并置,见洛阳古代艺术博物馆等:《洛阳古代墓葬壁画·上卷》,第35 页。

3. 西汉中晚期洛阳磁涧墓室壁画中月被女娲斜伸的尾部托起,见洛阳古代艺术博物馆等:《洛阳古代墓葬壁画· 上卷》,第77 页。

4. 西汉末年洛阳偃师壁画墓空心砖交尾状伏羲女娲以手平托日月,见洛阳古代艺术博物馆等:《洛阳古代墓葬壁画·上卷》,第181 页。

5. 东汉早期洛阳道北石油站墓伏羲女娲高举日月过头顶,见洛阳古代艺术博物馆等:《洛阳古代墓葬壁画·上卷》,第186-187 页。

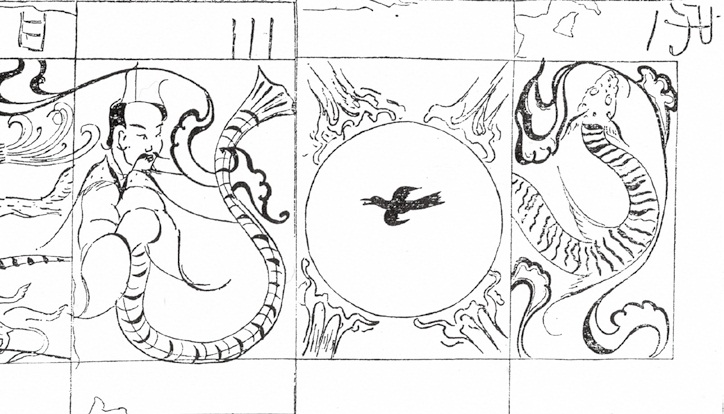

6. 东汉四川画像石伏羲擎日、女娲举月图的成熟模式,见中国画像石全集编辑委员会:《中国画像石全集·四川汉画像石》,第99 页。

7. 西汉中晚期洛阳卜千秋墓位于脊顶两端的伏羲、女娲遥遥相对,见洛阳古代艺术博物馆等:《洛阳古代墓葬壁画·上卷》,第34-35 页。

一、伏羲、女娲图像系统与日、月图像系统的关系分析

1. 独立阶段

(1)日、月图像系统

日、月图像出现甚早,在大汶口文化的陶器和良渚文化的玉器中都发现有上下组合的日、月图像。《尚书·益稷》记录了舜和禹之间的对话:“予欲观古人之象,日、月、星辰、山、龙、华虫,作会;宗彝、藻、火、粉米、黼、黻、绣,以五采彰施于五色,作服,汝明。”[8]据此推测,在舜之前,日、月图像已被绘于衣服上了,但不清楚组合方式。目前所见最早的左右组合日、月图像当为西汉早期长沙马王堆3 号墓帛画[9],此外马王堆1 号墓帛画和西汉中期临沂金雀山9 号墓帛画中也都有作为天象图组成部分的日、月图像,且成对出现,更为具象,都是作为天象图的组成部分。由于帛画为“T”形或长方形,因而日通常位于帛画最上端右侧,月则位于左侧,二者并置,日、月内各有不同图像,无论上下还是左右组合的日、月图像,旁边都没有配伏羲、女娲[10],如图1 所示。

(2)伏羲、女娲图像系统

汉代以前,伏羲与女娲在文献中都是各自独立出现的,二者并无关系。至汉代,方被人们配对形成对偶神。首见于文献《淮南子·览冥训》:“伏戏、女娲不设法度而以至德遗于后世,何则?”[11]

王延寿的《鲁灵光殿赋》虽成文于东汉,但所描写的却是西汉早期鲁国鲁恭王刘馀( 前154- 前127) 的宫殿。文中记有:“伏羲鳞身,女娲蛇躯”[12]的语句,从中可以看出,至迟在西汉早期,伏羲、女娲图像系统已形成,两者作为对偶神而成对出现。宫殿壁画大致是从鸿荒开辟之初开始描绘,然后是人皇、伏羲女娲、黄帝唐虞等人类早期的重要神祇及首领,再之后又描绘了淫妃、忠臣、孝子、烈士、贞女等,以警示后人。从壁画所构建的“神—人”秩序来看,伏羲、女娲在这里的地位次于“人皇”而高于黄帝、尧、舜等人类早期首领。

(3)伏羲、女娲图像系统与日、月图像系统各自独立

由上述文献和考古材料可知,至迟在西汉初期,出现左右组合的日、月图像。伏羲、女娲虽然也是远古时代神话中的主神,但是一直以来都是各自独立出现于神话传说之中,既无图像的描绘,也未曾令两者配对。至西汉初期,伏羲、女娲不仅成为对偶神出现于文献之中,而且也有了两者成对的图像出现。但是,西汉初期的伏羲、女娲图像体系以及日、月图像体系各自保持独立性,并无关联。

2. 并置阶段

西汉中晚期,位于洛阳卜千秋墓的天象图开始添加被描绘为人首蛇身的主日、月之神——伏羲和女娲,他们被置于日、月近旁,为并置关系。如图2 所示,在墓室壁画中,主日、月之神的蛇尾弯曲而上翘,几乎与身体平行,并且距离身体较近,尾部与身体之间也无法容纳较大的日与月,因此日与月被并列设置在尾部近旁,相互尚无接触。主日、月之神的目光投向日或月。

3. 托举阶段

(1)主日、月之神以蛇尾托日、月洛阳新安磁涧墓和洛阳浅井头墓墓室壁画中,主日、月之神的蛇尾弯曲而斜伸或平伸,因此日、月被设置在蛇尾上方,蛇尾与月有所接触,呈托月状,如图3 所示。其中磁涧墓的蛇尾斜伸,浅井头墓的蛇尾平伸。

据研究,前述卜千秋墓和磁涧墓都是西汉中晚期的墓葬,而浅井头墓则是西汉末前后的墓葬[13],因此由三座墓葬的年代先后,或可得出如下结论:主日月之神的蛇尾由直立演变为斜伸,继而变为平伸;主日月之神由身体与日月不接触而演变为相互接触;伏羲、女娲图像体系与日、月图像体系逐渐融合,关系日益紧密,由各自独立而结合成为一个整体。

(2)主日、月之神以手平托日、月

洛阳偃师辛村的墓室壁画和中国农业博物馆在洛阳偃师征集到的壁画墓空心砖中主日、月之神开始以手托日、月。这两幅壁画均为西汉末年的作品,非常相似:①伏羲、女娲分列于一神人左右两侧,且神人体量硕大,是整个画面的绝对核心,异常醒目和强悍,伏羲、女娲依附于神人。②日、月已分别被伏羲、女娲用手托起。③日、月高度与伏羲、女娲的头部基本持平。图4 所示为洛阳偃师壁画墓空心砖的伏羲和女娲。不过这两幅图也略有不同:①辛村墓室壁画中的神人几乎完全被表现为头部,身子并不明显;而征集所得的画像砖中神人被表现为全身。②征集所得的画像砖出现首例呈交尾状伏羲女娲。③辛村墓室壁画首次出现以男性神伏羲托月,女性神女娲托日,关于主日月之神的性别与日月的关系,将在后文讨论。

(3)主日、月之神以手高举日、月

东汉早期洛阳道北石油站墓室壁画的穹窿顶有四坡,其中东坡壁画上“绘女娲擎日,女娲人身蛇尾,下肢为兽形,双手举日……”;西坡壁画“绘伏羲擎月,伏羲人身蛇尾,下肢为兽形,双手举月……”[14],如图5 所示。这里,日、月被伏羲、女娲双手高举于头顶。 伏羲、女娲图像与日、月图像的关系进一步密切,主日、月之神已分别将日、月捧在了手中,而不再是日、月仅在其尾部。

东汉时期墓葬艺术的画像石、画像砖中伏羲擎日、女娲举月图定型后的常见模式为:人首蛇身的伏羲与女娲呈交尾或不交尾状;男性神伏羲擎日、女性神女娲举月,且日、月高高超过头顶,如图6 所示。

对比东汉时期伏羲擎日、女娲举月图成熟的模式可以看出:东汉早期洛阳道北石油站壁画墓中主日、月之神将日、月高举过头的样子与后世成熟图像非常相似,已初步形成了后世常见模式的雏形。

二、伏羲、女娲与日、月的主宰关系

从浅井头墓主月之神前额的发式及嘴边有一撇胡须来判断,其应为男性,同时此墓的主日之神也明显表现为男性。在《洛阳浅井头西汉壁画墓发掘简报》[15] 和《洛阳古代墓葬壁画》[16] 中却均将主月之神称为女娲,而未解释女娲为何表现为男性特征。究竟是画工个人在性别的描绘上随意而不严谨,还是其有意将主日、月之神均表现为男性,似乎尚难以妄下断言。

除浅井头墓之外,其他墓葬壁画多是以男性神伏羲主日、女性神女娲主月。

这应与战国以来人们有“月为群阴之本”[17] 等观念有关,人们惯常以阳性神主阳、阴性神主阴。这不仅是西汉墓葬艺术中常见的形式,之后在东汉广为流传的亦如此。但是,由于这种阴阳观在新的图像体系兴起之初尚不稳定,因而人们偶尔也会以男性神主月、女性神主日。新莽时期洛阳偃师辛村的墓室壁画、东汉初期洛阳道北石油站的墓室壁画均是以女性神女娲举日,男性神伏羲举月。此后,所见的图像均以女性神女娲主月,以伏羲主月的图像再未出现。

三、伏羲、女娲及日、月的语境

最早明确将伏羲、女娲与日、月图像绘于一起的是西汉中晚期的卜千秋墓和磁涧墓。在这两座墓葬中,日、月均是作为天象图的组成部分而出现,因而伏羲、女娲尚依附于天象图而存在。两神也因日、月分列于天象图两端而相距遥远,相互无任何接触。如图7 所示,伏羲、女娲被绘于墓顶平脊的两侧。

从新莽时期开始,伏羲擎日、女娲举月图即有了逐渐脱离天象图的倾向,出现了诸如洛阳偃师辛村墓室壁画中伏羲、女娲与神人头像密切,或如洛阳偃师壁画砖的被神人分别用左右手相揽而依附于神人的现象。壁画砖中的伏羲、女娲还第一次呈现交尾状,显示出二神的关系已经比西汉中后期的密切了许多。但这种依附于其他神人的新模式并未成为主流,他们在后世仅有少量继承和延续,如东汉时期有一些图像是将交尾的伏羲、女娲设置在西王母或其他神人左右,可视为新莽时期洛阳偃师辛村墓室壁画和偃师壁画砖模式的余音。东汉早期道北石油站壁画墓中的伏羲擎月、女娲举日图被绘于穹窿顶东西两坡,仍可视为天象图的组成部分。二神的距离也因墓顶不再是平脊斜坡式而改为穹窿顶的缘故靠近了许多。此图可视为伏羲、女娲由依附于天象图而逐渐独立的过渡。

东汉时期伏羲擎日、女娲举月图由壁画墓转移到了画像石、画像砖墓之中。东汉壁画墓虽仍有以天象图为题材的壁画,但都是纯粹的未添加伏羲、女娲的天象图。至此,伏羲擎日、女娲举月图由依附于其他环境而完全自成体系、独立存在。由于画像石、画像砖为平面,不同于穹窿顶,因此二神常常面面相对并列出现。

结语

西汉早期的天象图中,日、月成对出现,为左右组合,但此时日、月与伏羲、女娲并无联系。西汉中后期,墓室壁画的天象图中开始出现了伏羲、女娲,但与日、月的关系也还比较疏远,为并置关系。新莽时期,伏羲、女娲才将日、月各自捧在手中,日、月基本与伏羲、女娲头部齐平。至东汉初期,伏羲、女娲所捧日、月远远高于头顶,越来越接近后世的标准模式。可见,伏羲、女娲与日、月的关系由望到触,再到捧,直至高举;两套图像系统由各自独立而渐至融合成不可分割的一体,形成新的图像系统。

伏羲擎日、女娲举月图发源于天象图。最初可能只是人们以象征阳的男性神、象征阴的女性神分别与同样象征阳的日、象征阴的月相对应,进而人们又为这个新创的图像体系赋予伏羲、女娲主宰日、月和生殖崇拜的新内涵。上古女娲能造人的神话,伏羲“制俪皮嫁娶之礼”,因而令二神交尾的图像更将这种阴阳结合而孕育生命的观念直观而清晰地表达出来。由此,新的象征意义越来越重于最初的动机,人们对生和生命的强烈追求使得他们逐渐创造出新的图像模式来适应和强化这种观念,图像逐渐脱离原先发端的环境而日益独立,直至成为一个新的象征符号。值得一提的是,在伏羲擎日、女娲举月图逐渐构建的同时,不配设伏羲女娲的纯粹的天象图一直与之同存,从未被其取代。

两汉墓葬艺术中虽然出现了许多伏羲擎日、女娲举月图,但是在同时代的文献记载中,却只有关于两神创世和创造文化制度等的记载,未见有关于两神主日、月的记载。伏羲、女娲有时还呈交尾状,有时手中还分别握有规和矩,这些在文本中均未见记载。推测图像的描绘应是一种民间创造行为,具有即时性和自发性;而文本常常是对被官方的正统思想认可的先前经验的记载,具有延后性和选择性。因而,即使同一时代,并不一定所有的文本与图像都能完全照应。

学界对主日、月之神的命名尚不完全统一,此问题在新莽辛村壁画墓中尤为突出,如托日的神除被称为伏羲外,有时还被称为常仪、羲和;而托月的神除被称为女娲外,有时还被称为羲和、常羲、常仪等[18],贺西林研究后指出:“在汉代,伏羲、女娲传说的影响力很大,两神的地位和威望很高,……这里的擎日月者不宜释为羲和、常仪,而应当是伏羲、女娲。”[19] 笔者认为,从主日、月之神与日、月关系,与环境的关系来看,不同时期的图像都能较为连贯、顺畅地推进,并最终发展演变为东汉画像石、画像砖中常见的伏羲擎日、女娲举月图模式。但如果将整个从发端到成型过程中某些环节图像定名为非女娲的常仪、常羲、羲和等,则这些非伏羲、非女娲图像的出现会显得十分突兀,既无源头也无尽端;同时其他的伏羲、女娲图像之间会有明显缺环。鉴于此,本文认为贺西林从文献上研究得出的结论是可信的。

注释:

[1]《 论衡·谈天篇》:“女娲销炼五色石以补苍天,断鳖足以立四极。”参见陈蒲清点校:《论衡》,岳麓书社,长沙,2006,第138 页。

[2] 《风俗通义》:“天地开辟,未有人民,女娲抟黄土作人。”参见(汉)应劭撰,王利器校注:《风俗通义校注》,中华书局,北京,1981,第601 页。

[3] 《风俗通义》:“女娲祷祠神祈而为女媒,因置婚姻, 行媒始行明矣。”同[2],第599 页。

[4]《 周易·系辞下传》:“古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文,与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。”参见黄寿祺、张善文译注:《周易译注》,上海古籍出版社,2007,第402页。又《尸子》:“伏羲始画八卦,列八节而化天下。”参见李守奎、李佚译注:《尸子》,黑龙江人民出版社,哈尔滨,2003,第65 页。

[5] 《尸子》:“虙牺氏之世,天下多兽,故教民以猎。”参见李守奎、李佚译注:《尸子》,黑龙江人民出版社,哈尔滨,2003,第64 页。

[6]“ 伏羲制俪皮嫁娶之礼。” 参见( 汉) 宋衷注,(清)秦嘉谟等辑:《世本八种》之《王谟辑本》,中华书局,北京,2008,第35 页。

[7] 马昌仪编:《中国神话学文论选萃》,中国广播电视出版社,北京,1994,第696 页。

[8] 周秉钧注译:《尚书》,岳麓书社,长沙,2001,第28 页。

[9] 据研究,“3 号墓又被1 号墓叠压在下,其相对年代早于1 号墓无疑。” 因此, 马王堆3号墓帛画应早于1 号墓帛画。参见陈锽:《古代帛画》,文物出版社,北京,2005,第61 页。

[10] 关于马王堆1 号墓帛画上端日月之间的神人以及半月下方托月的神人历来有多种不同解释。其中刘文锁在《伏羲女娲图考》中提出:“在画面上端正中以人首蛇身形象表现的人格神,应该是伏羲,而且是惟一被强调的;在月下、龙翼上的人像是女娲。二氏合体的形式尚未定型。”这个观点有待商榷。从数幅西汉至东汉壁画中伏羲、女娲托举日、月的图像来看,其实是经历了漫长的演变过程才最终定型的,而在马王堆1 号墓帛画中半月下已经有神人高举月了,显得较为成熟,有悖图像自身演变规律。本文认为在马王堆1 号墓帛画中的神人并不是伏羲、女娲,那时日、月尚未与伏羲、女娲产生联系。刘文锁的观点参见中山大学艺术史研究中心编:《艺术史研究·第八辑》,中山大学出版社,广州,2006,第133 页。

[11] 张双棣校释:《淮南子校释》,北京大学出版社,1997,第710 页。

[12]( 梁)萧统编,(唐)李善注:《文选· 卷十一》,上海古籍出版社,1986,第516 页。

[13] 卜千秋墓由墓葬形制和随葬器物推断,墓葬年代约为西汉中期稍晚的昭帝至宣帝之间(公元前86- 公元前49年),磁涧墓是根据“壁画内容和人物形象推断,该墓年代应为西汉中晚期”,参见洛阳古代艺术博物馆、洛阳市文物管理局编:《洛阳古代墓葬壁画》,中州古籍出版社,郑州,2010,第32、74 页。浅井头墓则是根据墓的平面布局、脊顶用砖与砌法、出土器物等等判断其年代在“西汉末前后”。参见杨作龙、韩石萍:《洛阳考古集成》,北京图书馆出版社,2005,第458 页。

[14] 洛阳古代艺术博物馆、洛阳市文物管理局编:《洛阳古代墓葬壁画》,中州古籍出版社,郑州,2010,第182 页。

[15] 吕劲松:“洛阳浅井头西汉壁画墓发掘简报”,《文物》,1993.5,第14 页。

[16] 同[14]。

[17] 《吕氏春秋·季秋纪第九》中记载:“月也者,群阴之本也。”参见陈奇猷:《吕氏春秋校释》,学林出版社,上海,1984,第507 页。又《淮南子·天文训》中记载“积阴之寒气者为水,水气之精者为月”及“月者阴之宗也……”参见张双棣撰:《淮南子校释》,北京大学出版社,1997,第245-246 页。

[18] 对于托日、月之神的命名学界尚有分歧,如《洛阳偃师县新莽壁画墓清理简报》描述辛村墓室壁画“右为常仪托日,左为羲和托月,中为一虎头形方相图”,参见史家珍、樊升、王万杰:“洛阳偃师县新莽壁画墓清理简报”,《文物》,1992.12,第5 页。黄佩贤将其表述为“……常羲托月……羲和托日”,参见黄佩贤:《汉代墓室壁画研究》,文物出版社,北京,2008,第45 页。杜少虎称“常仪居左,手托月;羲和居右,手托日。”参见杜少虎:《拙笔妙彩:洛阳汉墓壁画研究》,河南美术出版社,郑州,2004,第13 页。还有“伏羲居左(西),双手托月……女娲居右(东),双手托日……”参见洛阳市文物管理局、洛阳古代艺术博物馆编:《洛阳古代墓葬壁画》,中州古籍出版社,郑州,2010,第104 页。

[19] 贺西林:《古墓丹青:汉代墓室壁画的发现与研究》,陕西人民美术出版社,西安,2001,第62-63 页。致谢:在本文的写作过程中,得到苏州大学艺术学院张朋川教授的悉心指导,在此谨致谢忱!