“巫射”文化语境中的曾侯乙墓漆箱“树木射鸟图”内涵再审视

- Update:2014-01-12

- 刘 芊

- 来源: 《装饰》杂志2013年第12期

内容摘要

本文尝试将曾侯乙墓漆箱上的“树木射鸟图”置于“巫射”文化的整体语境中来深入解读其内涵。研究发现,“树木射鸟图”是对祈福巫术的描绘,漆箱铭文是行使巫术时祈吉纳福的祝语,树旁反向缠绕的两条双头人面蛇身神物应是人们祈福的对象,树上的人面兽身神物则可能具有通神能力。在人们实施巫术过程中,有可能会借“羿”来厌胜,但其根本目的是加强巫术的效果,绝非是射日神话的简单再现。

对于曾侯乙墓漆箱(编号为E.61)的“树木射鸟图”,研究者普遍认为“射鸟”即象征“射日”,漆箱所描述的为“羿射十日”神话[1]。关于此神话,目前可见最早的文字记载是战国时期屈原在《天问》中的发问:“羿焉彃日?乌焉解羽?”[2] 此外,宋代《锦绣万花谷》前集卷一在引用约成书于战国时期的《山海经》时曾言:“尧时十日并出,尧使羿射十日,落沃焦。”[3] 从屈原的发问以及《山海经》的成书情况来看,“羿射十日”神话的产生时期应早于战国,源自于更久远的上古社会。

本文认为,对于图像的研究,应将其置于同时代的思想、文化体系等整体语境中去考察。若将一个自上古社会流传下来的孤立神话与图像表达简单地画等号,可能无法真正解读隐藏于图像之中的深层内涵,甚至误读图像。鉴于此,本文将“树木射鸟图”置于周代“巫射”文化背景之中再审视。

一、文本中的周代“巫射”

袁俊杰在《两周射礼研究》中所指的周代射礼为“两周贵族平时的射礼练习、正式举行的有一定仪节规程的射艺比赛、举行仪式的巫术性射箭和其他礼典的射箭礼仪,包括战争与田猎中的射箭礼仪,但不包括军事、田狩中的射敌、射猎等一般射箭活动。”[4] 本文以射礼中是否借用超自然力为依据,大致将周代各种射礼笼统地分为两类:一类是借用超自然力以期使人们的心愿实现,其性质为巫术性的,即袁俊杰提到的“巫射”,也称“巫术性射礼”;另一类的射箭无巫术性质,只是典礼、社交场合中的礼仪。从“巫射”的性质来看,既有攻击性的伤害巫术,也有祈福禳灾的巫术,文献记载中以前者最为常见。

1. 周代的“巫射”

从实施“巫射”的意图来看,可分为偶像伤害巫术、交感巫术和驱逐巫术。

(1)偶像伤害巫术。人们相信即使是模拟的假的事物,也会等同于其所象征的真的事物,即真的事物与象征它的假的事物是可以相互感应的,因而常常以偶像伤害巫术来对付自己的敌人。具体而言,就是事先做一象征敌人的偶像,然后对这个偶像实施伤害,这样就可以达到伤害真实的敌人的目的。以下为偶像伤害巫射中作为偶像的不同物体。

①血囊。《史记·宋微子世家》记载宋王偃“盛血以韦囊,县而射之,命曰‘射天’。”[5] 宋王偃为殷商贵族后裔,其与商代武乙的“射天”行为如出一辙,具先祖遗风,都是将囊盛血高悬以象征虽可见但却遥不可及的上天,并射之以示挑战。②木偶。刻木,是一种常常使用的方法。《战国策·秦召燕王》记:“秦欲攻安邑,恐齐救之,则以宋委于齐,曰:‘宋王无道,为木人以写寡人,射其面。寡人地绝兵远,不能攻也。王苟能破宋有之,寡人如自得之。’”[6] 这同样是以“射”的方法来伤害“敌人”。③画像。《太平御览》引《六韬》言:“武王代殷,丁侯不朝,太公乃画丁侯于策,三箭射之。丁侯病困,卜者占云:‘崇在周。’恐惧,乃请举国为臣。太公使人甲乙日拔丁侯着头箭,丙丁日拔着口箭,戊己日拔着腹箭,丁侯病稍愈。四夷闻,各以来贡。”[7] ④狸首。也有人以现成物象征敌人。《史记·封禅书》记载:“是时苌弘以方事周灵王,诸侯莫朝周,周力少,苌弘乃明鬼神事,设射狸首。狸首者,诸侯之不来者。依物怪欲以致诸侯。”[8]

(2)交感巫术。除了以射偶像来对付偶像所象征的敌人外,还有的“巫射”是以射箭的方法令射箭人与所射之物产生某种神秘的感应和联系,并认为由此可以获取所射之物的某些特征。马王堆汉墓帛书《胎产书》记载了一种求男嗣的巫术方法,是孕妇在怀孕期间“置弧矢,(射)雄雉,乘牡马,观牡虎”[9]就可使孕妇的胎儿性别为男。《胎产书》虽出于西汉初期之墓,但所记内容应在战国时代已有流传。

(3)驱逐巫术。在人们观念中,现实中存在着肉眼看不见的邪恶的鬼怪病魔,它们会给人们的生活带来灾害。因而,有时人们会对着没有实物目标的半空空射,并认为可以此驱鬼逐疫。①驱鬼怪。桃木由于被认为可避邪,常常被用于制成弓来“射鬼”,以达到驱除作祟的恶鬼的目的。出土于睡虎地的秦简《日书》甲种的《诘咎》篇记载制伏恶鬼的方法:“人毋故鬼攻之不已,是是刺鬼。以桃为弓,牡棘为矢,羽之鸡羽,见而射之,则已矣。”[10]《史记·周本纪》还记述了纣王战败自杀后,周武王“遂入,至纣死所。武王自射之,三发而后下车,以轻剑击之,以黄钺斩纣头,县大白之旗。已而纣之嬖妾二女,二女皆经自杀。武王又射三发,击以剑,斩以玄钺,县其头小白之旗。”[11]

这里所发的三箭,应是“彻底威服助封为虐的各路神魔,驱除纣及嬖妾之恶魂邪气”[12],有厌胜之意。周代还设有诸多巫官,《周礼·秋官》中记载有“庭氏”一职,“庭氏掌射国中之夭鸟。若不见其鸟兽,则以救日之弓与救月之矢夜射之。若神也,则以大阴之弓与枉矢射之。”[13] 这段话传递了许多信息:由国家统治者任命的庭氏专门负责射国内的夭鸟,在发生日食、月食等由于“阴阳相胜”之变引起的天象异常时,国家

有专用的“弓矢”来“射”以消灾;有时会遇到闻声而不见其形的鸟兽,这时需借用救日月的具非凡法力的弓矢来射之以驱邪。可见,救日月、射“神”等都是由国家组织的“巫射”,目的是保证国家的祥和。②逐疫。马王堆汉墓出土的先秦帛书《五十二病方》有医治疾病的医方:“穨(??),以奎蠡盖其坚(肾),即取桃支(枝)东乡(向)者,以为弧;取□母□□□□□□□□□□□上,晦,壹射以三矢。□□饮乐(药)。”“以秆为弓,以甗衣为弦,以葛为矢,以□羽□。旦而射,莫(暮)而□小。”[14] 这两例都是以特制的弓箭、在特定的时间来射箭,以治疗被称为穨的疾病。从“巫射”中所射目标来看,有的虽所射为甲物,但实则以甲物象征乙物;有的巫术虽为无目标的空射,但人们认为是在射那些虽肉眼不见但确实存在的鬼、怪等。当对手是那些看不见的邪恶的鬼怪病魔时,“巫射”的规定与制约会更多些。如对射箭用的弓、弓弦及箭矢等的材质有明确要求,或对射箭的时间选择有要求,或限定射箭的次数。究其原因,可能因为面对的是具有神秘灵力的鬼怪等,人们需要最大可能地调动那些超自然力、借助天地之间诸神的力量来制服鬼怪,因此对“巫射”的各个步骤会讲究更多,需遵循一些简单的仪轨。

2. 周代“巫射”在后世的继承与发展

后世文献所见的诸多“巫射”,绝大部分都是对周代“巫射”的继承,其原理、方法都与周代“巫射”类同,但也有少量“巫射”是在周代未曾见到的,应为民间在传统“巫射”基础上的创新与发展。在偶像伤害巫术中,除继续沿用周代的木偶、画像作为偶像外,后世所见的还有以草偶为偶像。射血囊和狸首的“巫射”,未再见有使用。驱逐巫术在后世也一直被使用。至南朝,官方还有射鬼习俗。辽代则盛行“射鬼箭”之仪,是以真人作为射箭的目标来“厌禳”、“以祓不祥”,所驱逐的已不仅仅是鬼或疫病,而是一切可能导致不吉祥的事物的总括。金人的高禖之祭则是对交感巫术的使用,意在通神,以祈子孙延绵昌盛。辽、金时代的“瑟瑟礼”(射柳祈雨)也极为兴盛,“射中柳”应是象征行使巫术的人们的祈雨心愿能够实现。箭矢射了动物、建筑物或星宿等物而招致灾祸,被称为“射妖”,这在史书中也多有记载。

在“巫射”时,人们还常常借助于语言、文字来祝告神灵,表达自己的意愿与要求;且语言、文字也被视为是具有魔力的符号,反复诵念,可以加强巫术的效果,帮助自己实现愿望。祝咒巫术既用于祈福,也可用于制敌。《全上古三代秦汉三国六朝文》记载“孔子圹壁刊文:秦始皇,何僵梁,开吾户,据吾床;饮吾酒,唾吾浆,飧吾饭,以为粮;张吾弓,射东墙,前至沙丘当灭亡。”[15]

这是在“射墙”的同时,施诅咒秦始皇死亡的恶咒。汉代《风俗通义》中还记载“上东巡泰山,到荥阳,有乌飞鸣乘舆上,虎贲王吉射中之,作辞曰:‘乌乌哑哑,引弓射,洞左腋,陛下寿万岁,臣为二千石。’帝赐钱二百万,令亭壁悉画为乌也。”[16“] 射中鸟”意味着“巫射”的巫术成功完成,此时施以恶咒或吉语,将自己的心愿加诸其间,则可借助巫术的非凡法力使自己的心愿达成。元代贵族的“射草狗”巫术是将上述多种巫术方法综合使用的禳灾巫术,它综合了偶像伤害巫术、施咒巫术和驱逐巫术三种方法,在射偶像的同时,还施加吉祥祝语来脱灾。

综上所述,“巫射”可以用于祈福,也可以用于禳除灾害;可以某实物为目标,也可对空空射。若是以实物为目标,则巫射常以射中目标象征行使巫术的人的心愿能够实现。射箭是“巫射”的核心行为。

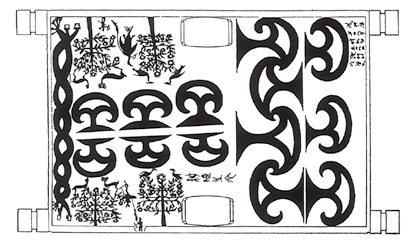

1. 战国曾侯乙墓漆箱箱盖全图

二、曾侯乙墓漆箱“树木射鸟图”内涵探析

1. 曾侯乙墓漆箱“树木射鸟图”实为祈福的“巫射”

1978 年在湖北随县出土了战国曾侯乙墓,墓主为曾国国君,墓中的一只漆箱上绘有“树木射鸟图”,见图1。箱盖上绘两组四棵树,每一组的两树,均为一棵树梢末端有9 个具光芒的圆形,上面停着两只飞鸟;另一棵树梢末端有11个具光芒的圆形,上面停着两个人面兽身神物。两组图的不同之处在于,其中一组着重描述飞鸟中箭,另一组着重描述飞鸟中箭后射手拉矰矢上系的缴而使飞鸟急速下落的状态。因此,这两射鸟图应是描述“射鸟”的两个先后不同的过程。

就“树木射鸟图”中的大树上所绘的人面兽身的神物而言,有研究者认为这是“有待弈射杀的猰貐”。持这一观点的研究者基本都是以《山海经》中的一段记载而将人面兽身神物认定为“窫窳”,再根据《尔雅·释兽》的“猰貐”条目释义中提及了“窫窳”而将两者等同,进而引用汉代《淮南子》的“上射十日而下杀猰貐”断定树上的人面兽身神物是“有待羿射杀的猰貐”。[17] 这个推论显然有些牵强。首先,在《山海经》中曾多次出现“窫窳”:“有兽焉,其状如牛,而赤身、人面、马足,名曰窫窳。”“窫窳龙首,居弱水中,在狌狌知人名之西,其状如龙首,食人。”“窫窳者,蛇身人面,贰负臣所杀也。”“有窫窳,龙首,是食人。”[18] 可见,《山海经》对“窫窳”的记载不尽一致,头部或记为“人面”,或为“龙首”;身体或记为“蛇身”,或为“如牛”。因此,射鸟图大树上的人面兽身神物,并不能简单确定为“窫窳”。再者,《尔雅》虽在“猰貐”的条目释义中提及了《山海经》的“窫窳”,但其本意是“其名与此同,其状与此错”[19],即《尔雅》认为“窫窳”与“猰貐”同名但样子不同,因此不应将两者视为同一种神物。树上的人面兽身神物是“有待弈射杀的猰貐”的观点显然无法成立。

梁奇将与曾侯乙墓年代相近的《山海经》中的许多半人半兽形象分为人兽合体类、人兽伴生类和异形神人类。[20]李炳海研究了半人半兽形象后指出:“他们都以半人半兽的形态出现,显示出旺盛的生命力,具有超验的特异功能。”[21]这个观点对于理解大树上所绘的人面兽身的神物的意义很有启发,即这些神物,在人们观念中应是具有非凡神力的灵物。漆箱“树木射鸟图”一侧有两条反向缠绕的双头人面蛇身神物,人们对于它也有不同的解释,如伏羲女娲说[22]、神蛇说[23]。应该看到,伏羲女娲的人首蛇身形象其实也是源于先民的蛇崇拜,因此,不论是哪种推断,都可以肯定这种双头人面蛇身的形象一定与先民的蛇崇拜有关。双头而人面,必定是具有神性的非凡神物,可能是当时人们观念中的一种至上神。鉴于这个形象本身在人们信仰中的重要性,以及它贯穿两组“树木射鸟图”,可能在“射鸟”活动中具有绝对的主导地位,推测应是对“射鸟”活动有重要影响的神物。

漆箱的铭文内容为:“ 民祀隹坊(房),日辰于(?)维。兴岁之四(驷),所尚若??(陈)。经天??(常)和。”[24]对于铭文的确切含义,研究者虽尚有分歧,但却大都认为这二十字铭文是与祭祀活动或农事耕作有关的祈祷祥瑞天象的文字。[25] 曾侯乙墓的墓主是一国之主,丰年对于国家而言至关重要。漆箱铭文应为祈祷祥瑞天象、农事兴盛类的祝语。通过对“树木射鸟图”的诸组合要素分析可知,无论是人面兽身神物,还是双头人面蛇身神物,皆与人们心中的神灵、与超自然力有关。漆箱铭文则类于巫术中的祝语。因此,这些图像的内在含义都指向了巫术。将曾侯乙墓漆箱“树木射鸟图”置于中国“巫射”文化语境来看,或可得出如下结论:漆箱“树木射鸟图”是对祈福“巫射”的描绘,并非其他社交场合的礼仪性射礼;射箭人以“射”来实施巫术,而最终射中了飞鸟、获取猎物,象征巫术目的能够实现;两条反向缠绕的双头人面蛇身形象的神物,可能因具有护佑人们、使人们心愿实现的神力而被绘在射鸟图旁,应是人们祈福的对象;铭文是行使巫术时祈吉纳福的祝语,也即行使巫术的最终目的;大树上的人面兽身的神物,显然也是具有神力的灵物,可能在“巫射”活动中被认为具有通神能力。

2. 不排除有时借“羿”厌胜实施“巫射”

上文分析了“大树射鸟图” 实质上描绘的是祈福巫术,而并非“羿射十日”神话的简单再现。但是,通过对文献的研究发现,当时人们也有借”羿”的善射来厌胜的行为。马王堆汉墓出土的帛书《杂疗方》中载有预防蜮虫射人的禁咒辞云:“……羿使子毋□□□□□□□□徒,令蜮毋射。”[26]咒辞中的“蜮”是一种善射的水虫,传说它若射中人的影子则会令人受到伤害。《杂疗方》的咒辞中出现“羿”,应是“欲借以善射着称的羿神神威来震慑善射伤人的‘蜮’虫,使其不敢射而伤人”[27]。可见,善射的“羿”在人们心目中的地位是很高的,是人们崇拜的对象。推测人们可能有时会将射箭人想象成为“羿”,或希望射箭人具有“羿”的神威,或祈请“羿”能赋予射箭人神威,最终使巫术能够成功,达成人们的心愿。

对于曾侯乙墓漆箱的“树木射鸟图”而言,所行使的祈福巫术才是最终目的和意义,射箭人是否是“羿”并不重要。因此,射箭人身旁绘了两棵树,且树上的“太阳”数目加上被射落的鸟的数目无法与“十日”数目相符合,也就可以理解了——人们原本就不一定是按照《山海经》所述的太阳神树扶桑树形象来描绘大树的。不过,从人们将大树枝梢描绘上了具有光芒的圆形来看,人们在巫射中,应是有意选择他们认为的具神性的非同寻常的大树,并借这种神性来加强巫术的效果,具厌胜的意义。

2. 西汉中晚期山东邹城射鸟、跪拜画像石

三、后世所见的“巫射”图像概述

曾侯乙墓漆箱“树木射鸟图”与后世艺术中所见的“树木射鸟图”应是一脉相承的,这一题材在汉代墓葬艺术的画像石、画像砖、壁画中尤为多见,它们绝大多数都具巫术意义。如内蒙古和林格尔的汉墓壁画“树木射鸟图”树旁可辨题榜有“立官桂”三字,最下面的字推测当为“树”,故一般称其为“立官桂树”[28],应是在射鸟的同时施加的“立官”祝语,“桂树”意味着这是“巫射”特意选择具非凡法力的、是可以有助于射鸟人“立官”心愿实现的“桂树”,能加强巫术效果。这种题祝语的做法也与曾侯乙墓漆箱“树木射鸟图”十分相似。前文所述汉代王吉在射中鸟的同时一面为皇上祈寿,一面为自己祈官的故事,则与这一图像相互呼应。

汉画中还有许多与车马出行、楼阁拜谒、杂耍、西王母、伏羲女娲等图像配合的“树木射鸟图”,应是在曾侯乙墓的漆箱“树木射鸟图”基础上创造的新的模式。这一类“树木射鸟图”都与其他情节搭配出现,旁边没有刻祝语,是直接以所绘的故事情节表达人们各种不同的心愿与诉求,如升仙、祈官、祈子等。

山东邹城还发现有西汉中晚期的描绘了射鸟与跪拜内容的画像石,如图2所示。图中没有树木,前排的一群人正对着天空的飞鸟射箭,后排则为几个做跪拜祈祷状的人,似为向神灵诉求心愿能够实现。这幅图亦强有力地表明了射鸟的巫术意义。汉代之后,除魏晋时期甘肃高台壁画墓中有一幅“树木射鸟图”外,便再无所见。高昌时期的新疆柏孜克里克石窟壁画中有见“‘持弓矢射诸物’,正在为主人‘禳灾’。”[29]

结语

周代文献中所记载的诸多“巫射”都是对敌人实施伤害、驱邪禳灾的巫术,但在社会生活中,还存在着主动向神灵祈吉求福的“巫射”。曾侯乙墓漆箱上的“树木射鸟图”是对当时以“射”行

使的祈福巫术的描绘。不排除射箭人有时为人们心目中的“羿”的可能,但其巫术意义才是根本目的。因此,即使射

箭人身边的大树有时被认为是具有神性的,但也不能简单等同于《山海经》等古书中所记述的扶桑树。

注释:

[1] 参见祝建华、汤池:“曾侯墓漆画初探”,《美术研究》,1980.2, 第80 页;以及陈峰:“曾侯乙墓中漆‘ ’上‘日月和伏羲、女娲’图像质疑”,《中原文物》,1993.1,第54 页。

[2] 金开诚, 董洪利,高路明著:《屈原集校注》,中华书局,北京,1996,第319 页。

[3](宋)不著撰人:《锦绣万花谷》,上海古籍出版社, 1991,第7 页。但今本《山海经》不见此文字。

[4] 袁俊杰:《两周射礼研究》,河南大学,开封,2010,第1 页。

[5](汉)司马迁撰:《史记》,中华书局,北京,1959,第1632 页。

[6](汉)刘向集录:《战国策》,上海古籍出版社,1985,第1080 页。

[7]( 宋) 李昉:《太平御览》,河北教育出版社,石家庄,1994,第739 页。今本《六韬》不见此段文字,但据《东观汉记校注》亦记有此故事,参见(东汉)刘珍等撰,吴树平校注:《东观汉记校注》, 中州古籍出版社,郑州,1987,第222-223 页。

[8] 同[5],第1364 页。

[9] 吕亚虎在《战国秦汉简帛文献所见巫术研究》中论及“本文暂且依照巢元方《诸病源候论》等书所载,暂补此处缺字为‘射’字。”参见吕亚虎:《战国秦汉简帛文献所见巫术研究》,陕西师范大学,西安,2008,第63 页。

[10] 王子今:《睡虎地秦简< 日书> 甲种疏证》,湖北教育出版社,武汉,2003,第339 页。

[11](汉)司马迁:《史记》,中华书局,北京,1959,第124-125 页。

[12] 袁俊杰:《两周射礼研究》,河南大学,开封,2010,第197 页。

[13] 杨天宇撰:《周礼译注》,上海古籍出版社 ,2004,第559 页。

[14] 马王堆汉墓帛书整理小组编:《五十二病方》,文物出版社,北京,1979,第83 页,第80 页。

[15]( 清) 严可均辑:《全上古三代秦汉三国六朝文· 全上古三代文》,商务印书馆,北京,1999,第185 页。

[16](汉)应劭撰,王利器校注:《风俗通义校注》,中华书局,北京,1981,第597 页

[17] 参见陈峰:“曾侯乙墓中漆上‘日月和伏羲、女娲’图像质疑”,《中原文物》,1993.1,第54 页。以及祝建华、汤池:“ 曾侯墓漆画初探”,《美术研究》,1980.2,第 81 页。

[18] 袁珂:《山海经校注( 修订本)》,巴蜀书社,成都,1992,第92 页、第328 页、第352 页、第513 页。

[19](晋)郭璞注,(宋)刑昺疏,李学勤主编:《尔雅注疏》,北京大学出版社,1999,第327 页。

[20] 梁奇:“《山海经》中人兽合体类神人形象管窥——《山海经》中神人形象研究”,《名作欣赏》,2011.1,第163 页。

[21] 李炳海:“人的形貌描写与自然生命力的显现——中国早期文学的一个透视点”,《文艺研究》,2006.10,第58 页。

[22] 参见湖北省博物馆编:《曾侯乙墓文物艺术》,湖北美术出版社,武汉,1992,第180 页以及郭德维:“曾侯乙墓中漆上日月和伏羲女祸图像试释”,《江汉考古》,1981.12, 第117页。

[23] 陈峰:“ 曾侯乙墓中漆上‘日月和伏羲、女娲’图像质疑”,《中原文物》,1993. 1,第55 页。

[24] 山西省文物局考古研究所等编:《古文字研究(第十辑)》,中华书局,北京,1983,第190 页。

[25] 参见钟守华:“ 曾侯乙墓漆箱铭辞星象与方祀考”,《中国历史文物》,2008.1,第4 页;武家璧:“曾侯乙墓漆书‘日辰于维’天象考”,《江汉考古》,2010.9,第98 页;王晖:“从曾侯乙墓箱盖漆文的星象释作为农历岁首标志的‘农祥晨正’”,《考古与文物》,1994.3, 第94页;湖北省博物馆编:《曾侯乙墓文物艺术》. 湖北美术出版社,武汉,1992,第150 页。

[26] 周一谋、萧佐桃:《马王堆医书考注》,天津科学技术出版社,1988,第333 页。

[27] 吕亚虎:《战国秦汉简帛文献所见巫术研究》,陕西师范大学,西安,2008,第226 页。

[28] 盖山林:《和林格尔汉墓壁画》,内蒙古人民出版社,呼和浩特,1978,图一五。

[29] 贾应逸、祁小山:《印度到中国新疆的佛教艺术》,甘肃教育出版社,兰州,2002,第441 页。