永乐陶瓷与伊斯兰文化

- Update:2014-02-13

- 李骐芳,清华大学美术学院

- 来源: 《装饰》杂志2014年第1期

内容摘要

永乐朝的白瓷和青花中有不少仿伊斯兰的器物,但中国工匠没有照搬西方范本,而是与本土传统相融合。本文依据模仿程度,将它们分为四类,并举例说明中国对伊斯兰艺术的借鉴和改造。交流总是双向的,中国的一些纹样和造型也为伊斯兰艺术吸收、改造,最终以西方的形态回流中国。

中西交流总能推动文化、艺术新风尚的形成。明代中国的陶瓷技艺不仅领先世界,还直接推动了其他国家和地区的陶瓷生产,引来了西洋诸国的仿制。16 世纪初,伊斯兰陶瓷中心伊兹尼克(在今土耳其布尔萨省)也开始仿制永乐宣德瓷器,最初的仿品竟能逼肖。若发达程度接近,文化交流总是双向的,15 世纪的中国和伊斯兰诸国就是如此。实际上,“永乐制造”并非全然是中国本土文化的产物。现存永乐陶瓷中,有许多是模仿伊斯兰器物的,如仿伊斯兰净手器的方流执壶、折沿盆,仿朝圣者水壶的双系扁瓶,书记的笔盒,以及鱼篓尊、烛台、盘座、钵、盖豆、单把罐、壮罐、双环耳大扁壶、三壶连通器等。纹样则有阿拉伯文字和阿拉伯花式纹。[1] 这些器物带有浓郁的伊斯兰风情,形制相近的伊斯兰产品大多是一个世纪前的伊斯兰铜器,也有陶器、玻璃器。有趣的是,这些瓷器在海外收藏不多,在中国所见不少,某些器形,白瓷、青花均有仿制。因此,它们并非专为出口而烧造,应当是为帝王欣赏、使用制作的。

借鉴与抄袭不同。中国对伊斯兰文化的吸收是有选择、有改造的。仿伊斯兰造型的永乐器物大致可分四类:一、造型、装饰全仿西方;二、西风造型,中国装饰;三、中国造型,西风装饰;四、造型与装饰仿西方,但组合新颖。造型、装饰完全照搬西方的作品较少,代表器物有青花盘座和青瓷壮罐。青花盘座[2](图1)的模仿最得神韵,不仅造型与伊斯兰14 世纪铜盘座酷似,还模仿了范本上的阿拉伯文装饰,并在文字间插入圆章式纹样,从而构成条带与圆章纹,这是一种伊斯兰世界极流行的装饰方法。虽然书写有错讹、欠流畅,不及景德镇红卫影院出土的早期元青花高足碗口沿上的波斯文,但后者很可能出自波斯陶工之手[3],二者自然无法相提并论。永乐龙泉窑壮罐也保留了西方器形和纹样构图方式,但单色的青釉与西方原型的彩色装饰稍有区别。(图2)

1. 永乐青花盘座

2-1. 13 世纪中后期宝石蓝釉盖罐

2-2. 明龙泉窑印花壮罐

3. 永乐青花方流执壶

4. 12 世纪青铜盆(局部)

5. 永乐青花莲子茶钟

6. 永乐青花壮罐

绝大多数仿品添加了中国元素,最常见的是仿西方器形而采用本土装饰。1982 至1984 年景德镇出土了一批仿伊斯兰金属器造型的白瓷,它们可以大致分为素面与暗花两类[4],而传世的仿制品多是青花。永乐帝喜爱白瓷[5],新式样出现在帝王偏爱的品种上,自然有迎合上意的动因。素面与暗花的装饰更充分证明它们不是青花仿品的式样。青花仿品不仅永乐时有制造,宣德及以后均有制作。白瓷仿品却仅见于永乐时期。这种现象符合我国陶瓷从颜色釉向彩绘瓷发展的趋势。以方流执壶(图3)为例,它有白釉、青花两个品种。白釉器高32.6 厘米,青花器体形更大,高38.8厘米。这类器物为伊斯兰注水器,穆斯林以之净手。[6] 与西方原型相比,永乐执壶在流口、圈足、器身等方面都有一些小的改变,在功能与装饰上都进一步提高。如,白釉器流口为长方形,青花器改为葫芦形。流口的变化导致水流方向的变化,更便于净手。白釉器流口设计与伊斯兰金属器更近似,因而可能制作早于青花器。在西方,这种造型的器物有金属器、陶器两种,在美国大都会博物馆、俄罗斯艾尔米塔什博物馆等地均有收藏。[7] 金属器的花瓣式造型有明显凸棱,陶瓷器很难模仿。但同为陶瓷仿品,伊斯兰陶器还是更喜爱多变的造型。古本江博物馆藏彩绘陶器仍极力保持花瓣式器身。中国仿品保留了整体造型,但腹部是简洁的圆形。白釉自不必说,青花纹样采用的也是中国传统的折枝、缠枝花卉纹。为弥补器形的缺憾,中国工匠以长方形开光代替凸棱,内绘纵向延伸的折枝花卉,使器物挺拔依旧。另有青花军持、鱼篓尊、八方烛台、双环耳大扁壶及折沿盆也采用了西方的造型而装饰中国纹样。

中国造型、西风装饰主要是碗器。中国对伊斯兰纹样明显经过改造。阿拉伯花纹以繁密、错综复杂著称,还较多地利用装饰带组织纹样。构图常采用连续、重叠、无限重复的方式。单元纹样大小相似,因此装饰风格繁缛、抽象。中国模仿伊斯兰纹样,抛弃了装饰带和无限重复的构图,选取了二方、四方连续的方法。中国偏爱简洁大方的图案,常将西方某个纹样抽取出来,主纹、辅纹大小悬殊,二者有详有略,画法写实、抽象相结合。例如,永乐青花莲子碗常见伊斯兰风格的纹样,但造型与宋元茶盏有明显的传承关系。莲子碗内壁的勾连花纹,自12 世纪起,就在伊斯兰世界逐渐流行。至14、15 世纪,勾连花纹常与其他纹样串连成更复杂的形态,其满密程度也大大增加。Harari 收藏的一件青铜执壶上的勾连花纹大约是12 或13 世纪刻上的。[8] 德黑兰国立考古博物馆藏的12 世纪青铜盆内底(图4)及14 世纪伊朗铜高足杯上也有这种花纹。它们与永乐器(图5)上的纹样更接近,都比较单纯。与永乐器物时代更接近的西方作品往往纹样繁复细密,因而较单纯的早期作品反而与中国产品风格更近。更具异域特色的是碗心的羊角形纹样,但纹样尚未见西方原型。此外,四瓣花纹、网格纹、缠枝叶纹也多见于13 至14 世纪的伊斯兰世界。

特殊现象是虽造型、纹样仿西方,但组合与范本有较大出入,这大约是由于中国工匠按自己的理解仿制西方艺术。例如,永乐青花壮罐(图6),造型、纹样均属西方,但即使对西方而言,这种组合也实是带有浓重的异域风情。与西方原型对比,中国仿品上的纹样似乎不是源于同类器物,而是取自古兰经等书籍封皮或宗教建筑装饰。青花壮罐上由六边形组成的放射状几何纹在金属器上未见相似纹样,但在古兰经封皮、讲经台侧壁及镶嵌门板上都有出现。[9] 这种现象符合同期伊斯兰艺术发展。虽然在早期的伊斯兰世界,贵金属设计地位更高,但在15 世纪,书籍装帧尤其是古兰经的制作已经成为其他门类的样板。[10] 北京故宫藏永乐青花锦纹双耳扁瓶及美国弗利尔美术馆藏青花扁平大壶上也有同类星状多边形装饰。这种几何纹样在伊斯兰世界的迅速发展与埃及有密切联系。[11]

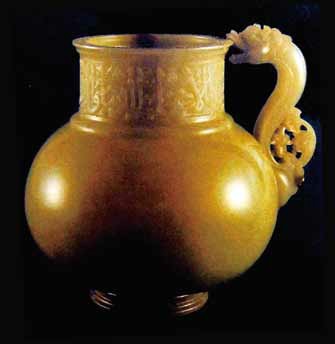

在交通、信息不畅的古代,文化交流不是一蹴而就的,总在往复过程中互相影响,才能实现风格上的接近。单把罐的仿制很能体现中伊文化交流的状况。此器形在伊斯兰世界出现很早,原为各国王子使用,等级较高。[12] 这些西方贵族也是中国朝贡贸易的主要对象,钴料珍稀而制作精美的青花最可能是赠与他们的礼物。所见最早的西方单把罐是1420 至1450 年的软白玉罐(图7),永乐单把罐有白釉、青花两种。宣德朝也有青花单把罐传世。(图8)西方罐腹部无纹,颈部雕有古兰经文,龙形把;永乐白瓷罐腹部无纹,颈部有菊瓣状浅棱,素曲把;永乐青花罐腹部绘缠枝花卉纹,颈部为海水纹,龙形把,无圈足;宣德青花罐腹部绘缠枝花卉纹,颈部瓣状纹,带纹曲把。此后,西方作品还有约1461 年的黄铜嵌金罐和15 世纪中后期的釉下彩瓷罐。(图9)造型上,中国作品无圈足,而西方作品均带圈足;其次,关于龙形把,据外国学者研究,是西方模仿中国。但西方的釉下彩瓷罐明显模仿中国青花却无龙形把。虽然无法确定是哪一方先添加了龙形把,但它的消失表明这种模仿是双向的。纹样上,中国罐抛弃了西方繁密精细的装饰,采用了简单的弧纹和本国特色的缠枝花卉纹,体现了传统审美准则的主导。另外,永乐青花折沿盆内底的云带纹(图10),形似飘带,围绕盆心环成垂云状,如平铺的中国云肩。云带纹源自中国的云纹,元代传入伊斯兰世界,经几何化改造,成为云带纹。其飘逸的姿态源出东方,规律的摆动又得自西方,此时又出现在中国青花上,确可称是文化交流的结晶。“永乐制造”虽然也有某些器物照搬西方原型,但制作精神仍以中国文化为主导,按中国人的审美选取异域元素加以利用。这种吸收、改造原则决定了仿制品最终体现的还是清新明快的中国风格。

7. 1420-1450 软白玉单把罐

8. 宣德青花单把罐

9. 15 世纪中后期仿中国青花陶质单把罐

10. 永乐青花折沿盆(局部)

注释:

[1] 英文arabesque,意为阿拉伯式花纹,即交错复杂的枝叶纹样,非专指某一具体纹样。

[2] 北京故宫藏永乐青花折沿盆,清宫旧藏。耿宝昌:《故宫博物院藏明初青花瓷》,紫禁城出版社,北京,2002,第63 页。

[3] 详见黄薇、黄清华:“元青花瓷器早期类型的新发现—— 从实证角度论元青花瓷器的起源”,《文物》,2012.11,第85 页。

[4] 详见刘新园:“景德镇珠山出土的明初与永乐官窑瓷器之研究”,《景德镇出土明初官窑瓷器》,鸿禧艺术文教基金会,台北,1996,第23 页。

[5]《明太宗实录》卷六十,《永乐四年十月丁未》,第937 页。“回回结牙思进玉椀。上不受。命礼部赐钞遣归。谓尚书郑赐曰:‘朕朝夕所用中国磁器,洁素莹然,甚适於心,不必此也。况此物今府库亦有之,但朕自不用。’又曰:‘虏贪而谲,朕受之,必应厚赉之,将有奇异於此者,继踵而至矣。何益国事哉。’”刘新园由此推断:“永乐帝朝夕所用都是素白瓷器。”见刘新园:“景德镇珠山出土的明初与永乐官窑瓷器之研究”,《景德镇出土明初官窑瓷器》,鸿禧艺术文教基金会,台北,1996,第42 页。

[6] 曾建琴:《论永宣青花瓷造型和纹饰的中伊“姻娅”关系》,重庆大学硕士学位论文,2008。

[7] 金属器于美国大都会博物馆藏1 件、俄罗斯艾尔米塔什博物馆藏1 件、大英博物馆藏2件、法国卢浮宫藏1 件、J. Homberg 收藏1 件。Arthur Upham Pope. A survey of Persian art : from prehistoric times to the present . Vol. XIII, Plates 1276-1482 metalwork, minor arts. Ashiya: SOPA,1981, p1322-1328.

[8] Arthur Upham Pope. A survey of Persian art: from prehistoric times to the present . Vol. XIII, Plates 1276-1482 metalwork, minor arts. Ashiya: SOPA, 1981, p1292.

[9] 类似纹样见于伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆藏1470 年埃及木镶象牙讲经台侧壁、开罗国立图书馆藏1370 年古兰经手卷封面双页、Sadruddin Aga Khan 王子藏1399 年瓜廖尔(印度)古兰经手卷封面单页、14 世纪埃及镶嵌门板等上。见Sheila S. Blair, Jonathan M. Bloom. The Art and architecture of Islam : 1250-1800. New Haven : Yale University Press, 1995, p104,110,161; Richard Ettinghausen. Islamic Art. The Metropolitan Museum of Art Bulletin , New Series, 1975, Vol. 33(1: 28)

[10](英)罗伯特·欧文:《伊斯兰世界的艺术》,刘运同译,广西师范大学出版社,桂林,2005,第79 页。

[11] 马文宽的《明代瓷器中伊斯兰因素的考察》一文引用的古兰经插图及本文参考物多为埃及制品。关于以星状多角形为基础的设计见(英)罗伯特·欧文:《伊斯兰世界的艺术》,刘运同译,广西师范大学出版社,桂林,2005,第164 页。

[12]Sheila S. Blair, Jonathan M. Bloom. The Art and architecture of Islam : 1250-1800. New Haven : Yale University Press, 1995: p67.