《癸卯学制》的颁行与清末中国设计教育制度的建立

- Update:2014-02-14

- 李 江 北京师范大学艺术与传媒学院

- 来源: 《装饰》杂志2014年第1期

内容摘要

1904 年清政府颁布的《癸卯学制》从国家立法的层面确定了中国现代教育制度,当中第一次以较完整的设计教育科目和课程系统内容规定了中国设计教育的基本架构。以外国传教士学校和中国洋务派新式学堂开设具有现代设计性质的工艺课程为开端,这一制度的建立最终促成了中国近代设计教育制度的诞生。

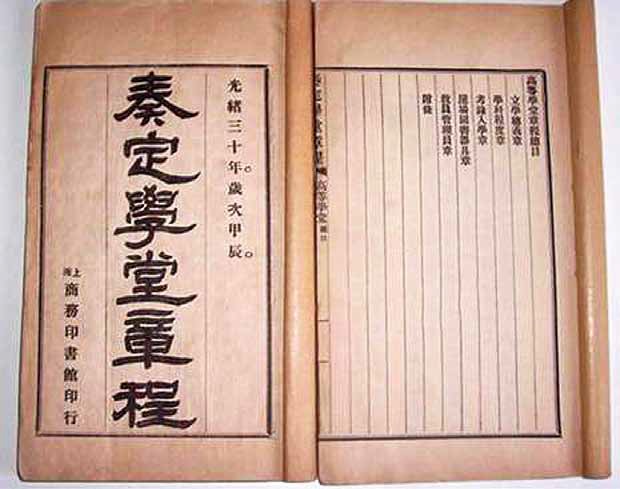

1904 年1 月清政府颁布的《奏定学堂章程》即《癸卯学制》(图1),是中国近代第一部由国家规定的学制系统,在其所设定的各类学堂中包含了“图画、工艺、实业”等具有现代性质的设计教育科目及课程。这些内容的设定与清末工艺教育的兴起具有密切关联,它是晚清传教士学校和洋务派学堂开设工艺教育在制度层面的最终反映,也成为中国现代设计教育制度初建的实践准备。

一、传教士学校与洋务学堂引发清末设计教育变革

1.传教士学校开设工艺教育

晚清,来自各国的传教士打着“为传播福音开辟门路”的旗号来华开办教会学校,其实质是为了扩展西方势力,“用基督教征服和取代中国文化”,从思想上奴化和统治中国人民。从鸦片战争至19 世纪末,传教士在中国先后开办包括小学、中学和大学在内的教会学校多达两千所,学生人数超过四万名[1]。今天的历史研究试图从客观公正的角度审视清末西方传教士对中国近代教育的影响。事实上,为了扩展教会势力、增强列强对中国各领域的控制能力和“对中国同胞施加最巨大和最有力的影响”[2],传教士们意识到有必要培植一批中国籍专业技术人才和熟练工人。这些人懂外语、熟悉西方习俗、了解近代工厂、企业和商业基本知识。教会学校引进的西方文化思想和科学技术知识,在客观上对清末中国设计教育的启蒙起到了促进作用。

传教士设立的学校有很大一部分开设了工艺教育,通过木工、铜工、陶工、竹工、鞋工、藤工等课程“操练手眼,利用五官”,以此作为“开知识之第一法门”[3]。在这些学校中最重要是上海徐家汇土山湾孤儿院所设工艺院,设立了“图画、印刷、木工、金工和制皮鞋”五科,这些课程和训练项目已具备了现代设计教育的雏形。例如,木工科产品“一为家常用品,一为奢侈用品,家常用品注重精巧坚实,奢侈品则注重古雅精细”。“每制一器,先令打样,绘成精密之图样,然后交由木工场依样制造”[4]。

土山湾工艺院并非晚清传教士设计教育在中国的个案,此时期传教士在中国设立的学校中开办工艺学堂的有7 所,至民国前期(1922 年),传教士设立的150-200 所孤儿院中开办有工艺教育的超过了半数。这类工艺课程的开设及产品的设计制作摆脱了中国传统手工艺制作中师徒相授的教育模式,克服了人的因素左右产品质量而不利于规模化和标准化生产的弊端,明显打上了西方现代设计的烙印,为清末中国设计教育的启蒙起到先导作用。

2.洋务派新式学堂的工艺教育

与传教士开办学校的目的不同,清末兴起的洋务运动打着“自强新政”的旗号,以“中学为体,西学为用”为指导思想,开设了大量新式学堂,企图通过引进西方先进科学知识和工业技术达到抵御外侮、维护自身统治的目的。洋务派认为传统封建教育“上不足制国用,外不足靖疆圉,下不足苏民困”,且“中国重道而轻艺,西国重艺而轻道,故欲使中西之学兼综条贯、各尽所长,则道艺不可偏废。”基于此观念,洋务派在其建立的学堂,如同文馆、广方言馆、求是堂艺局、湖北工艺学堂等,均开设了相当数量的工艺课程,试图通过引进西方先进的科技和教育方法为中国培养现代设计人才。

洋务派和传教士开设的工艺教育虽与今天的设计教育还有诸多不同,但从其学科内涵和教育目标来看,它们与现代设计已具有很大程度上的一致或相似性。其中包含的科学技术、材料制作、专业划分、学制规划等成分和要素均为现代设计的重要内涵,这种工艺教育以《癸卯学制》的颁行为中国设计教育近代化奠定了基础,最终促成了中国现代设计教育制度的诞生。

1. 奏定学堂章程

2. 钦定学堂章程

二、《癸卯学制》的颁行及其设计教育价值内涵

由洋务运动和西方传教士共同促成的工艺教育在清末迅速发展,特别是至19 世纪90 年代,经过戊戌变法、甲午战争、义和团和八国联军入侵等一系列冲击与挫败后,清政府不得不正视维新派所提出变革封建教育制度,以从根本上改变中国现状的要求。

1904 年1 月13 日(清光绪二十九年十一月二十六日),清政府在此前管学大臣张百熙等人拟定的《钦定学堂章程》(1902 年拟定,又称《壬寅学制》,但未能实行,图2)础上,由张百熙、荣定、张之洞重新主持修改厘定,以日本学制为模式,拟定“初等小学堂、高等小学堂、中学堂、高等学堂、大学堂”等教育章程,最终颁布了《奏定学堂章程》,即《癸卯学制》,内容中第一次明确规定了各级学堂对工艺课程的设定,构成了较完整的设计学科和课程体系。今天看来,这一学制规范的设立对于中国设计教育而言,至少具有两方面的重要价值:第一是以法律形式将工艺教育设定为中国教育的基本科目和课程内容,并在高级别学堂开设专门的设计科目,设计教育正式被纳入了中国教育制度。这也是中国近代第一次以政府名义将设计教育置于国家学制系统内。

在初等小学堂学科程度及编制章中规定:“初等小学堂学习年数以五年为限,视地方之情形尚可加图画、手工之一科目或二科目。”[5] 对课程解释为:“(图画科目)其要义在练习手眼,以养成见物留心、记其实象之性情;(手工科目)其要义在练习手眼,使能制作简易之物品,以养成好勤耐劳之习。”从初等小学堂开始,之后的各级学堂均将图画与工艺相关课程规定为必要内容。中学堂科目共十二项,“图画”科目赫然在列,并规定其内容为“自在画、用器画”,每学年每星期教授时刻为“一钟点”。《学制》设定高等学堂分为三类,其中第二类为“预备入格致科大学、工科大学、农科大学者治之”。其学科分为“十一科”,第十科为“图画”,规定“中等学堂毕业生及有同等学力者考选入堂(高等学堂),可先补习历史、地理、算学、格致、图画……一年,然后升入高等学堂正科学习。”[6] 在大学堂开设科目设定中,规定“大学堂分为八科”,其中“工科大学九门,各专一门”,即“土木工学门、机器工学门、造船学门、造兵器学门、电器工学门、建筑学门、应用化学门、火药学门和采矿冶金学门”,这些学科中设定了具有现代设计性质的课程内容。如土木工学门开设“建筑材料、计画制度及实习”;机器工学门开设“计画、制图及实验”;造船学门开设“计画及制图”;建筑学门开设“建筑意匠、配景法及装饰法、自在画、美学、装饰画”等。

此外,《学制》规定设立实业补习学堂、艺徒学堂和工业实业学堂,目的在于“以简易教法,授实业所必需之知识技能,并补习小学普通教育”;“以授平等程度之工业技术,使成为良善之工匠;以各地方粗浅工业日有进步为成效”;以及“以授工业所必须之知识技能,使将来实能从事工业为宗旨”。与这些目标相匹配的,也设定了相应的设计课程,实业补习学堂工业科目中设立“图画、模型、制图、材料等”,规定“刺绣、染色、髹漆、画绘、镀金、陶画、印刷、制版、制纸等业,均可酌量地方情形取其合宜者分别教授”;工业实业学堂在“染织科”、“窑业科”、“漆工科”、“图稿绘画科”中设立“染色法”、“窑业品制造”、“漆器制造法”、“工艺史”、“绘画”、“配景法”、“解剖大意”、“建筑沿革大意”、“各种工艺品图样”等课程,高等工业学堂中也有相类似的设计类课程安排。

第二是《学制》针对不同类型和阶段设置相应的设计科目和课程,初步建立了较完整的自蒙养院至大学的较完整的设计教育系统链。

具有设计教育性质的科目在《癸卯学制》中最初出现是在幼儿阶段。蒙养院是《学制》中设立的“专为保育教导儿童,辅助家庭教育”的机构,等同于当时国外的幼稚园。除了“游戏”、“歌谣”、“谈话”之外,《学制》特别设置了“手技”课程,“授以盛长短大小各木片之匣,使儿童将此木片作房屋门等各种形状;又授以小竹签数茎及豆若干,使儿童作各种形状;又使用纸作各种物体之形状;更进则使用黏土作碗壶等形”[7]。这可以视为儿童教育中的设计启蒙教育内容。

在随后的初等小学堂山《学制》设置了“图画”和“手工”两科,尽管非必修科目,但对于课程亦有较明确规定:图画科“示以简易之形体,不可涉于复杂,可酌量地方情形加课”;而手工科“则但当教以纸制、丝制、泥土制之手工,以能成器物为主,不可涉于繁费,可酌量地方情形加课”。至中学堂,图画科成为十二种科目中的必修科目[8],从先前对“简易形体”的模仿升级为“习图画者,当就实物模型图谱,教自在画,俾得练习意匠,兼讲用器画之大要”,并“兼讲用器画之大要,以备他日绘画地图、机器图,及讲求各项实业之初基”。(教师)“凡教图画者,以位置、形状、浓淡得宜为主,时使学生以自己之意匠为图稿,并应便宜授以渲染彩色之法”[9]。课程不但要求学生掌握绘画的基本技法,从审美角度进行训练,同时更注意到了学生用工具绘图和创意构思的能力的培养,此二者对于现代设计而言具有重要价值,也为后续学堂中设计科目的发展做了准备。

在高等学堂的第二类为“预备入格致、工科、农科大学”的科目中,第一年为“用器画、射影图画”;第二年为“用器画、射影图法、阴影法、远近法”;第三年则为“用器画、阴影法、远近法、机器图”,除第三年课时量为每星期二钟点之外,第一年和第二年图画课程的学时分别为五和三钟点,仅次于外语和算学。课程的设置既有难易的渐进,也有为大学堂、实业学堂等培养专门设计人才的基础准备,体现出渐进性的课程设置策略。

张百熙等人在《癸卯学制》中提出设立大学堂和实业学堂,这是洋务派培养掌握科技和“工艺”的人才以提升国家实力、抵御外侮的初衷体现。《学制》规定大学堂分为8 科46 门,其中工科大学9 门,而设计科目就分布在这些学科专业中,如土木工学、机器工学、造船学、电器工学、造兵器学等,各科均开设“计画制图”。土木工学开设“建筑材料”,建筑学开设“建筑意匠、自在画、美学、装饰画、制图及配景法”等。

这些课程中包含了计划、设想、审美和创造的成分,与现代设计教育十分相近。值得一提的是,《学制》中还设置了中等和高等农工商实业学堂,(使学生)“将来实能从事工业”或“经理公私工业事务及各局厂工师,充工业学堂管理员、教员,以全国工业振兴器物精良,出口外销货品日益增多为成效”。其目的也在于发展工艺实业。中等实业学堂的课程在蒙、小学堂基础上增加了难度和专业性,包含了“制图、配景、染色、窑业品制造、漆器制造、工艺史、建筑沿革大意、工艺品图样”,高等工业学堂又在此基础上增加“工场实习及实验、工场实习及图稿实习”等内容,加强了现代设计所强调的实践能力的培养与训练。

在清末传教士学校和洋务派学堂的双重影响,以及社会对于传统手工艺生产和人才培养制度变革的强烈要求下,清政府认可了设计教育在整个教育体系中的重要位置和价值,在《癸卯学制》中比较系统地设定了设计学科的科目与课程。设计教育被纳入了中国现代设计教育制度体系,并在规划过程中,以循序渐进的方式完成了从幼儿至大学包括职业学校在内的设计专业的系统排布,标志着设计教育进入近代中国教育体系。

三、清末设计教育制度确立之后

由传教士、洋务派引发和促进的清末中国设计教育变革,并未使近代中国走上与欧美一样的设计教育发展之路。但今天看来,这场变革的确给中国设计教育带来了一定的积极影响,在中国设计教育发展史上具有不可忽视的价值。

首先,《癸卯学制》从制度层面确立了中国现代设计教育的基本框架,带动了近代中国设计教育的发展。《学制》规定各类各级学堂的设置,在实业、工业等学堂章程中规定了相应的工艺专业,与现代设计具有较大的关联性。《学制》的颁行推动了同时期大批设计教育机构的建立,《学制》颁行后的短短几年时间,全国陆续涌现出一批工艺设计教育学堂。据清末学部统计,1904 年全国建立的学堂总数为4222 所,学生总数为92169 人,到1909 年,建立学堂数已达52348 所,学生人数达1560270人。[10] 这其中有很大一部分都开设了与工艺相关的专业和学科,并引入相当多国外同时期较先进的设计教育内容,特别是日本的设计教育。这一系列教育制度和法规的建立为中国现代设计教育发展打下基础。

其次,这场以“西学”为名、以培养新式技术人才为目标的设计教育变革为中国现代设计教育学科建设确立了初步实践模式。一方面具有学校性质的新式工艺学堂替代了传统手工艺作坊,摆脱了师徒制培养模式,体现出不同于训练民间工匠技能的培养国家和社会所需人才的现代设计教育特征,这是中国设计教育迈出的重要一步;另一方面,《学制》规定的课程设置明显具有重视科学和技术的特性,理化、几何、材料、工具以及染色、金工、髹漆、陶画、图画、图稿绘画等被纳入课程系统,表明西方现代设计教育所推崇的科学技术与操作生产相结合的方式被接受,并将在中国设计教育中发挥重要作用。

此外,设计对生产力发展和服务于生活的价值也在设计教育变革中被逐渐认知,成为促进设计教育发展的重要依据。张之洞在《劝学篇》中提出:“工者,农商之枢纽也。内兴农利,外增商业,皆非公布为公。”左宗棠在设立求是堂艺局时也提到:“我之神智日开,以防外侮,以利民用,绰有余裕”,而“突过西人。”[11] 都可以看到对设计在国计民生中重要性的认知。

然而,这场设计教育变革的不足之处也是显而易见的,《癸卯学制》的设计教育制度并未为给中国培养出真正现代意义上的设计师,其根源在于《学制》是在不改变旧有封建制度的前提下设立的,其核心价值与现代设计所追求的服务于大众的理念背道而驰。1901 年光绪皇帝颁布的变革教育的上谕中称,中国向外国学的只是表面的语言文字,而非“西政之本源也”。清政府变革教育的目的是教诲“忠君、尊孔、尚公、尚武和尚实”,以“忠君”为最高美德,其目的并非培养宪政时代的一代新人或者能使国家臻于富强的人民,而是培养一种热爱清王朝和始终忠于清帝的人。[12] 故以此观念出发的设计教育变革从一开始就打上了浓厚的封建烙印,只学习国外教育的皮毛,并未触及教育变革适应政治体制的实质内容。而其引入国外设计教育制度注定无法与中国落后生产力条件和管理水平相匹配也在意料之内,其作用发挥也自然受到很大局限而被消解。

结语

在清末社会政治制度、经济制度、生产力发展水平、生产方式、社会观念以及外来政治、经济和文化等各种制约因素作用之下,清末工艺教育付出了巨大代价却最终并未达到“以工艺敌各国”的目标,但这场变革毕竟为中国近代设计教育引入了新的教育理念,积累了一定经验,在客观上为中国设计教育的现代化开辟了道路。

* 本文为2012 国家社科基金项目《晚清至民国前期西方设计在中国的传播与影响研究(1840-1937)》( 12CG093)成果。

注释:

[1] 顾长生:《传教士与近代中国》,上海人民出版社,2013,第190 页。

[2] 上海圣约翰大学校长卜舫济语,转引自顾长生:《传教士与近代中国》,上海人民出版社,2013, 第194-195 页。见《基督教在华传教士大会记录,1890 年》,第497 页。

[3] 袁熙旸:《中国艺术设计教育发展历程研究》,北京理工大学出版社,2003,第45-46 页。

[4]“参观上海土山湾工艺局纪要”,《教育与职业》,1917.2。

[5]“奏定初等小学堂章程”,《学制演变》,上海教育出版社,2007,第302 页。

[6]“ 奏定高等学堂章程”,《学制演变》,上海教育出版社,2007,第346 页。

[7]“奏定蒙养院章程及家庭教育法章程”,《学制演变》,上海教育出版社,2007,第402 页。

[8]《癸卯学制》规定的中学堂科目为十二种:一、修身,二、读经讲经,三、中国文学,四、外国语(东语、英语或德语、法语、俄语),五、历史, 六、地理, 七、算学, 八、博物, 九、物理及化学,十、法制及理财, 十一、图画,十二、体操。但法制、理财缺之亦可。

[9]“奏定中学堂章程”,《学制演变》,上海教育出版社,2007,第331页。

[10](美)费正清、刘广京主编:《剑桥中国晚清史》(下)中国社会科学出版社,北京,1993,第440 页,引自《第三次教育统计表,宣统元年》。

[11] 丁贤俊:《洋务运动史话》,社会科学文献出版社,北京,2011,第126 页。

[12] 同[10],第443 页。

参考文献:

[1](美)费正清、刘广京主编:《剑桥中国晚清史》(下)中国社会科学出版社,北京,1993。

[2] 蔡振生:《张之洞教育思想研究》,辽宁教育出版社,沈阳,1994。

[3] 陈元晖主编:《中国近代教育史资料汇编-学制演变》上海教育出版社,2007。

[4]“参观上海土山湾工艺局纪要”,《教育与职业》,1917.2。

[5] 丁贤俊:《洋务运动史话》,社会科学文献出版社,北京,2011。

[6] 顾长生:《传教士与近代中国》,上海人民出版社,2013。

[7] 童慧明:“要‘设计’,弃‘ 艺术设计’”,《装饰》,2009.12。

[8] 王立新:《美国传教士与晚清中国现代化》,天津人民出版社,2008。

[9] 王树枬编:《张文襄公全集》(25, 劝学篇),文海出版社,台北,1980。

[10] 薛娟:《中国近现代设计艺术史论》,中国水利水电出版社,北京,2009。

[11] 袁宣萍:《浙江近代设计教育》,中国社会科学出版社,北京,2011。

[12] 袁熙旸:《中国艺术设计教育发展历程研究》,北京理工大学出版社,2003。