启功《论书绝句》第九六首小笺————以康有为对“古学”、“今学”的分类为例

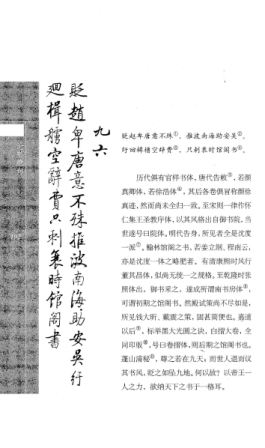

启功先生的《论书绝句》是一部杰出的书法史研究著述。先生的论述将广博的历史内容、纷繁复杂的现象蕴涵于短小精湛、生动活泼的诗文形式之中,其只言片语往往可以使研究者得到启发并体悟到书法史发展的内在规律。比如,关于《广艺舟双楫》的写作主旨,《论书绝句》九六首云:

贬赵卑唐意不殊,推波南海助安吴。迂回楫橹空辞费,只刺衰时馆阁书。

从而将“碑学” 的兴起与晚清“馆阁书”的书写风气联系起来,具有极强的现实针对性。但限于体例,诗文及注释并不能详尽地展开论述。作为后学,笔者谨以康有为对“古学”、“今学”的分类为例,谈谈对《论书绝句》的学习体会。

一

康氏的书论有两组相互对立的书学概念:一组是“古学”和“今学”,一组是“碑学”和“帖学” 。两组概念的所指有明显的不同,其中,“古学”和“今学”是就取法范本而言,“碑学”和“帖学”则是就后人师法前代范本而形成的风格流派而言。因而,两组概念又有密切的联系,后世师法“古学”范本,“所得以帖为多”,由此形成“帖学”的书法流派;后世师法“今学”范本,“所得以碑为多”,由此形成“碑学”的书法流派。表面看来,这两组概念关系明晰,但如果仔细追究,我们依然发现康氏的论述在学理上不甚妥切。比如,“晋帖”和“唐碑”属于“古学”,但是,唐碑主要是指结体森严的唐代名家楷书 ,晋帖则包括潇散朴拙的小楷书和疏放妍妙的行草书;“汉篆”和“北碑”属于“今学”,但是,汉篆的特点在于篆、隶相杂,北碑则主要是指楷书或隶、楷相间的字体,也就是说,“古学”和“今学”之内的两种范本之间在风格上都具有明显的不同。另外,尽管“帖学”“以帖为主”,“碑学”“以碑为主”,康氏却没有明确地解释“碑”和“帖”的所指。因而,对于取法范本的分类,以及风格流派的划分,后来的研究者必须经过详尽地分析和仔细地推演才能够得到具体的内涵。

在陈述写作目的时,康氏说:“吾既不为时用,其他非所宜言,饱食终日,无所用心,因搜书论,略为引伸,”以期“蒙子临池,或为识途之助”。也就是说,他的书论尽管以历史上的诸多取法范本作为描述对象,却有可能是直接针对晚清创作现状的。那么,他对书法流派的分类,便不仅是受到当时风气影响的结果,还可能是出于为风气服务的直接目的;他对古代法书艺术特点的评价,便有可能只是就当时士人师法这些范本所形成的风格特点而言,却与古代法书的原本面目没有太大关系。而正是基于此,他才将取法范本分为“古学”和“今学”,而我们在研究康氏书论的过程中,也应该充分照顾到晚清书法创作的实际状况。

二

推究“古学”之得名,似乎并不是指时代的久远,在康氏所说的四类取法范本中,时代最古的“汉篆”被列入“今学”的范畴,时代最近的“唐碑”却被列入“古学”的范畴;也不是指用于正规礼仪场合的古雅、端庄,在这一意义上的“古”与清代中叶时期没有太大的区别,在具体分类上却与阮元等人的书论迥然不同 ;所谓“古学”,应该是指长久以来一直作为士人学习的范本,而在当时,这些范本已经无益于士人的书法学习,也不能使士人取得艺术进步。当然,这一状况并不在于范本的艺术成就本身,康氏论书,依然“以晋人为最工”,“盖隶、楷之新变,分、草之初发,适当其会,加以崇尚清虚,雅工笔札,故冠绝后古,无与抗行,”二王在这样的时代氛围中“独出其间”,似乎理应占据艺术成就的最高峰;至于唐碑,尽管存在许多缺点,却也多有“名家之佳者”。这一状况也不在于艺术风格的类型,因为不同的风格具有不同的使用场合,即便康氏本人也承认,在“以妍丽为主,奇情妙理,瑰姿媚态”的简札书中,当然“以帖学为尚”;干禄书则必得唐碑“移、缩”于“分厘之间”。我们之所以说“古学”这一概念具有以上涵义,是因为晋帖和唐碑都具有“流败既甚”的共同特点,比如晋帖:

夫纸寿不过千年,流及国朝,则不独六朝遗墨不可复睹,即唐人钩本已等凤毛矣。故今日所传诸帖,无论何家,无论何帖,大抵宋、明人重钩屡翻之本,名虽羲、献,面目全非,精神尤不待论。

再如唐碑:

良以世所盛行欧、虞、颜、柳诸家碑,磨翻已坏,名虽尊唐,实则尊翻变之枣木耳。若欲得旧拓,动需露台数倍之金,此是藏家之珍玩,岂学子人人可得而临摹哉!

既然两种范本或者原本不存,或者屡经翻刻而面目失真,将之归为“古学”也是理所当然。如果我们的追究到此为止,对于“古学”的评判也似乎圆满;既然“古学”范本造成学习的诸多不便,那么,寻求新的取法便成为刻不容缓的事情。从这个意义上说,“今学”也就具备了介入的条件。问题并不止此,如果仅仅因为范本的“流败”,而没有审美取向的根本转变,人们似乎应该攫取风格相近的书迹用以代替原来的范本。但是,按照康氏的论述,“古学”和“今学”之间风格并不相同,那么,我们依然有必要追究,在晚清,书法取法由“古学”向“今学”转变的具体原因是什么?这一问题要求我们必须考察清代士人师法“古学”所产生的具体后果,也即师法“古学”产生了何种具体的风格面目。

首先来看唐碑和晋人小楷,在当时复制技术并不发达的条件下,“坊贾翻变,靡坏益甚,”士人不能找到临习的佳本,只能选择时人“高第之卷,相承临仿”,或者选择“翻刻摹本,奉为鸿宝,朝暮仿临”,以致形成“院体极坏”的状况。所谓“院体”,在先生对诗文的注释中已经提到,即朝廷使用的官样书体,也即世人习知的“馆阁书”,“院体极坏”则是“衰时馆阁书”了。再看以二王为代表的晋人行草书,作为一种字体,行草书使用方便、简易,深受历代士人的喜爱,但是,晚清士人对行草书的学习并不成功,即使“以书负盛名者,披其简牍,与正书无异,不解使转顿挫”,如果仔细追究这种“正书”所表现出的形态,则与“馆阁书”是相近的:

后人取法二王,仅成院体,虽欲稍变,其与几何,岂能复追踪古人哉?

即如《兰亭》、《圣教》,今习之烂熟,致诮院体者。

可见,将晋帖和唐碑划为“古学”,更重要的在于,康氏认为,这些范本使士人在实际书写中形成了“衰时馆阁书”的外在形态,它们令人生厌,却又无法得到改观,已经对书法艺术的发展造成了负面的影响。那么,如果当真出于“识途之助”的现实目的,由“古学”衍生出的“帖学”在晚清是针对“衰时馆阁书”的。这大概是康氏所说“帖学大坏”的主要原因吧!

三

那么,作为与“古学”相对的概念,“今学”也应该大致包括两层涵义:一是指新近出土并成为士人取法的范本,这些范本由于不存在辗转摩勒和面目失真的问题,因而有利于士人的书法学习。但最主要的是,“今学”具有与“古学”不同的艺术特点,能够纠正师法“古学”出现的一些问题。即以汉篆为例:

国初犹守旧法,孙渊如、洪稚存、程春海并自名家,然皆未能出少温范围者也。完白山人出,尽收古今之长,而结胎成形,于汉篆为多,遂能上掩千古,下开百祀,后有作者,莫之与京矣。

当然,与楷书的使用相比,清代士人并没有更大规模的篆书创作,因而,尽管汉篆滋养了艺术成就极高的邓石如,但在以“今用真楷,吾言真楷”为思路的书论写作中,楷书才是康氏书论的论述重点,北碑也理所当然地成为最佳的取法典范。针对晋帖、唐碑甚至包括汉隶共同指向“馆阁书”书写模式的事实 ,康氏认为,南、北朝碑版就在于“考隶、楷之变”,这在“行草”、“干禄”等章节对实用书写的论述中得到证明,比如,《张猛龙碑阴》等可以作为行书学习的典范,用以纠正当时士人学习二王行草书“不解使转顿挫”的状况;再如,鉴于唐碑磨坏的状况,可以《刁遵》、《张猛龙》等北碑和《樊兴碑》等小唐碑可以取代唐碑成为“馆阁书”取法的典范,从中可以看出“今学”“只刺衰时馆阁书”的意图。由于“今学”范本,抑或主要是北碑,大多适合碑版的书写,所以,师法“今学”范本也就产生了“碑学”的书法流派。

康氏将晚清书法的衰微归咎于传统书法范本的面目失真,乃是承袭了清代中叶汉学学者对待书法范本的认识,与书法史的真实状况并不十分吻合,与书法史发展的实际趋势也多有出入。对此,书法史的研究者曾有多方面的探讨,比如,在诗文注释中,启功先生便更多地强调了“衰时馆阁书”的产生在于朝廷“标举黑大光圆之诀”的现状。那么,在不能废除“馆阁书”书写要求的前提下,士人也无法改掉“馆阁书”的书写习惯,即使取法北碑,也极有可能产生“馆阁书”的面目,这在康氏写成《广艺舟双楫》之后的时代得到了验证 。

四

当然,康氏将书法取法分为“古学”、“今学”的做法在于直接针对时弊,在特殊的语境中固然未尝不可,然而,就严格的艺术特点分析来说,这种由当时的创作风气和书写现状逆推而成的分类便显得过于牵强、武断。在清王朝灭亡之后,“衰时馆阁书”逐渐失去生存的空间,尽管书法史的研究依然借用康氏书论的某些术语,研究者对这些术语的理解已与康氏产生了极大的不同,并对康氏的流派划分思路也多有修正 。在今天,由于“风气”的变化,人们更多地从纯粹艺术审美的角度阐述书法史的现象,但是,特定时代中的审美取向转变必定具有坚实的现实基础,否则,便很难反映书法史发展的真正动因。通过简短的论书诗,我们也认识到启功先生在书法史研究中深刻而独到的洞见力。