红河哈尼族土司建水紫陶烟斗的 装饰图案与文化特征解读

- Update:2014-02-15

- 孔 明 红河学院美术学院

- 来源: 《装饰》杂志2014年第1期

内容摘要

本文从历史的角度简析了红河哈尼族土司陶斗产生的历史渊源,从装饰图案特征的角度分析了蕨纹图案独特的设计样式、卍字纹和装饰色彩的应用,以此解读建水紫陶红河哈尼族土司陶斗的装饰图案与文化特征,并以期为建水紫陶产品装饰的后续研究与开发,提供一些有益的参考。

一贯秉承我国中原传统饰陶理念的建水紫陶在清末民初时期,出现了如红河哈尼族土司陶斗(图1)这样能融入云南南部少数民族装饰语言风格,设计和构思均较为成熟的紫陶高端工艺作品。笔者认为这是建立在对我国中原汉文化精髓深度理解的基础上,融合了地方少数民族文化和传统审美语言的原因。对其进行研究,对于进一步了解和认识建水紫陶的历史,提升其在国内陶艺界的影响力,具有很大的实际价值和作用。

1. 红河哈尼土司陶斗清代

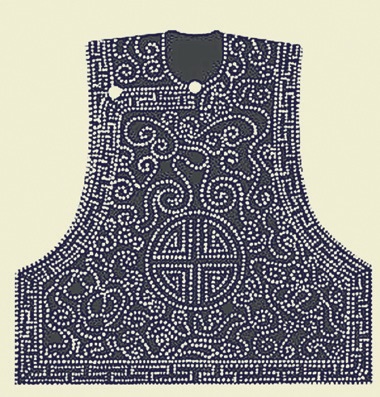

2. 红河哈尼族传统蕨纹无袖衣服

3. 哈尼族珐琅莲花

一、红河哈尼族土司陶斗产生的历史渊源追溯

红河哈尼族是云南省红河哈尼族彝族自治州最大的世居少数民族,主要栖息于云南南部哀牢山脉高海拔地区,人口有近百万众,密集分布于红河流域南岸的元阳、红河、绿春、金平等地,其支系多且错综复杂。清代后期,红河哈尼族土司及其贵族在云南开始大量贩卖和吸食鸦片。清代嘉庆道光年间,建水碗窑村开始尝试烧制价格昂贵的陶质烟斗。发展到清末民初时期,建水紫陶以“八家斗”[1] 为代表的烟斗装饰工艺水平达到了巅峰,价格贵如黄金。图1 中这一对仅存于世的红河哈尼族土司陶斗即专为红河南岸哈尼族官桂思陀部土司李氏家族设计烧制的。

二、红河哈尼族土司陶斗的图案特征分析

这对陶斗由建水碗窑村著名的叶子香陶坊于清代宣统二年(1910 年)烧制,直径7.3 厘米,厚3.25 厘米,重393 克,土布白胎色,表面光洁似镜,细腻如玉,叩之有金玉之声,外形呈圆形特征,器型从边缘部分开始微微隆起渐渐向中部延伸,至中间最高处有一厘米大小之圆形出气孔,陶斗底部(背面)直平,至中间处有一直径为2.4 厘米的圆形安装孔,底部外圈上印有“葉子香”制字样。

1. 极具独特的蕨纹(图2)样式设计

这对陶斗在其斗面的外圈装饰上设计出4 个上下左右对称的蕨纹独立花草纹样,每个独立纹样运用四叶、三花、两茎的相同样式布局。其中四叶(蕨叶)以倒八字造型向外对称生长,蕨叶独有的羊齿和卷曲造型特征表现逼真。两茎(蕨茎)的表现则抽象为线形,随势而弯,自然优美。“蕨”,哈尼族古语为“哈荅”。红河哈尼族的祖先于先秦时期南迁后,世世代代生活居住于红河流域南部海拔800米-2500 米之间的温湿半山区,这里是各种蕨类植物生长的最佳地区(目前红河哈尼族居住区仍然有世界上唯一幸存的树蕨,又名“桫椤”),“蕨菜”在红河本地又称“及及菜”[2],一直以来都是红河哈尼族人的主要菜肴之一。而以蕨类植物为原形设计出来的各种蕨纹图案在红河哈尼族传统服饰图案中更占有着相当大的比例,如红河哈尼族男子和女子褂子装饰中最常见的羊齿纹(哈尼语称“比里阿耶”或“哈荅阿耶”[3])、红河哈尼女子半袖上衣装饰最常见的四角对称蕨叶纹(哈尼语称“哈荅吔嘌”[4])、中老年哈尼女子对襟服饰中最常见的蕨菜心纹样(哈尼语称“哈荅呐敖”[5])等,可以说红河哈尼族服饰中传统花草纹和几何纹装饰纹样基本都是各种蕨类植物不同设计样式的表现,由此可以看出蕨类植物与红河哈尼族人从古至今就有着一种密不可分的关系,因此这一对陶斗在装饰符号上运用蕨类植物中的蕨叶和蕨茎进行设计是完全符合红河哈尼族人独特的心理审美诉求的。

2. 蕨纹图案中花的造型特征

蕨类植物靠孢子进行繁殖,没有花和果实。而在这一对陶斗上4 个独立的蕨纹装饰图案里,却有了花的设计,数量为三,且花形又各自不同,既然蕨类无花,那么蕨纹图案中造型迥异的三朵神秘之花又分别象征和寓意着什么呢?它与古老的红河哈尼族之间又有着何种联系?笔者对此进行了考证。

(1)主花设计理念分析

蕨纹中精心设计的三朵花之中,居正中央位置的一朵花,花形最大也最为复杂,设计样式十分奇特,笔者称它为主花。此花的花蕊设计为一个简易圆圈,花瓣则以上下左右对称的方式进行设计,上下两组花瓣为两两对称(即上两瓣与下两瓣对称),上两瓣呈内弧形对称分布于花蕊正上方一个外形类似于花蕊的花瓣的左右两边,下两瓣则对称分布于花蕊下方的蕨茎两侧,每瓣分二齿,而左右对称的二片花瓣则设计为三齿造型。主花这一奇异的设计样式和红河哈尼族有着什么样的联系呢?

首先,红河哈尼族是一个崇尚生殖的少数民族,从古至今都对鱼和莲极为崇拜。在红河哈尼人的神话故事里,鱼是生殖与创世之神,莲是生殖和福祥之物。那么这个主花有没有可能是哈尼族的崇拜物莲呢?从红河哈尼族女子盛装的银饰吊坠中,笔者采集了部分莲的纹样与陶斗上的主花进行对比后发现它的造型与红河哈尼族银饰中的珐琅莲(图3)有许多惊人的相似之处:一是主花正上方有一外形类似花蕊的花瓣设计样式相同;二是花瓣均为上下左右对称;三是瓣数为奇数而非偶数;四是瓣(齿)式组合为七七组合[6],这些都与哈尼族传统珐琅莲纹样吻合。由此,笔者得出了第一个逻辑推论,主花即珐琅莲。

其次,主花怪异奇特的设计样式又极其类似鸟类(有鸟的头、双翼、尾的形象特征)。那么,这一朵盛开在蕨纹上的主花有没有可能是一只鸟呢?笔者进一步进行了考证。在红河本地有一种叫“白鹇鸟”的鸟类(又名银雉或白雉),是红河绿春哈尼族最崇尚之物,哈尼语称“勒亥鶆叻”。关于白鹇鸟的图案纹样广泛见于绿春哈尼族卡多、碧约、布都、白宏等各支系的服饰腰带和挎包装饰中,通常与蝙蝠组合在一起,形成鸟兽图案纹样。白鹇鸟在红河绿春哈尼族人眼中是善良、纯洁、吉祥、如意、智慧的象征,民间还流传有白鹇用嘴衔草药救活哈尼族长老的神奇传说。由此,笔者得出了第二个同样符合逻辑的推论,主花即白鹇鸟。

那么主花究竟是珐琅莲还是白鹇鸟呢?这一对陶斗乃清代之物,设计者逝去近一个世纪,这一疑问已无从考证。但笔者认为这一点并不重要,重要的是主花在设计理念和造型上以极深的寓意融入了能代表红河哈尼族文化的典型符号特征。

(2)辅花的设计理念解析

蕨纹上的另两朵花分布于主花的左右两边,笔者称它们为辅花。右边一朵为七瓣型,设计与主花基本相同,在花形的正上方同样有一外形类似花蕊的瓣式设计,因为有与主花一样的象征和寓意色彩,对此不再展开论述。左边一朵辅花的造型设计与另两朵相比则大为不同,花瓣为上下左右对称的四瓣,每瓣分三叉,这一样式设计和红河哈尼族存在着何种内在的联系,笔者把一瓣三叉进行相加后,得出了一个四瓣和十二叉的数字,此设计又有什么样的寓意和象征呢?首先,文献考证为红河哈尼族曾有由北往南的迁徙史,那么上下左右对称的四瓣是否有暗喻东南西北之意?其次,哈尼族一直延续以十二属相记日的古老方式,红河哈尼族如今仍然以十二天为一轮,普遍一轮赶两次集,比如逢鼠、马两日赶集,或逢牛、羊两日赶集,对于交通闭塞的半山区,赶集是红河哈尼族生活的重要组成部分,在哈尼族古歌《十二奴局》中也有对数字十二的经典叙述,此花是否有此隐喻,待考。

3. 卍字纹与装饰色彩的应用

(1)卍字纹分析。在这对陶斗上设计有一条宽仅1 厘米的带状圆圈,圈内分布有55 个二方连续卍字纹。卍符号在我国古代文化中属于传统的字形纹饰,最早在距今4000多年的新石器时代晚期出现,它曾作为一种符咒的形式存在,被公认为是阳和火的象征。在佛教中卍字纹也有着极高的地位和价值。在红河哈尼族中,卍字纹通常用于衣服、腰带、围腰、护腿等部位的装饰,红河哈尼人认为卍符号是吉祥如意的象征,和汉文化的传统审美一致。卍字纹在这对陶斗上的使用,说明传统汉文化在少数民族文化中也有一定的传播、渗透和交融。

(2)装饰色彩分析。陶斗的胎色为典型的“土布白”,陶斗上的图案装饰色彩则统一使用了藏青黑。这一装饰色彩的应用与红河哈尼族之间有着某种极其特殊的联系。自古以来,自染自织,自耕自足就是红河哈尼族人的传统生活方式,特别是哈尼人自织的棉织土布,在不染色前为土布白,用自制靛青染色后为藏青黑。这两种色彩早已成为识别红河哈尼族的典型符号,红河哈尼族女子一般在满14 周岁后即开始在自染自织的土布上刺绣各种蕨纹花卉和羊齿纹图案。因此陶斗上的土布白与藏青黑两种色彩的设计应用是完全符合红河哈尼族人对色彩的传统审美需求的,这两种色彩从某种程度上来说代表了这个少数民族传统文化上的历史记忆。

结语

红河哈尼族土司陶斗通过蕨纹、珐琅莲、白鹇鸟、卍字纹、土布白与藏青黑5 个具有红河本土传统哈尼族典型特征的创作元素进行了精心的设计,成功地在一个不到8 厘米的微形陶斗上浓缩出一个民族(红河哈尼族)的历史和文化精髓,其意之深,其技之精,其艺之湛,难能可贵。笔者认为它不仅是建水紫陶制陶史上的一座丰碑,更是汉文化和哈尼族文化交融的结晶。

* 本文为云南省哲学社会科学基金规划项目《现代数码技术在建水紫陶产业化发展中的应用研究》(项目负责人:红河学院 孔明;项目批准号:YB2012123)

注释:

[1] 建水紫陶“八家斗”指:叶子香、丁吉三、朱南岳、武三省、梁之福、梁柱奇、韩显廷、张玉堂八家烧制的烟斗。

[2]“及及菜”即哈达菜,哈尼人用它来腌制、凉拌、烧烤、热炒、煮汤等。

[3] 蕨叶因其形酷似羊的牙齿, 而又得名“ 羊齿草”。哈尼语称“比里阿耶(biliayel)”或“哈荅阿耶(hadaayel)”。

[4]“哈荅吔嘌(hadayepiao)”指蕨类植物的叶子。

[5]“哈荅呐敖(hadanalao)”指蕨类植物的新芽部分,又称蕨菜心。

[6] 哈尼族莲花纹样的瓣式组合较为常见的有上五五组合、五七组合、七七组合,所有组合均为奇数。

参考文献:

[1] 史军超:《哈尼文学史》,云南民族出版社,昆明,1998。

[2] 编撰委员会:《哈尼族社会历史调查》,民族出版社,北京,2009。

[3] 编写组:《哈尼族简史》,民族出版社,北京,2008。

[4] 田丕鸿《建水陶瓷》,云南美术出版社,昆明,2004。

[5] 杨智勇:《西南民族生死观》,云南教育出版社,昆明,1994。

[6] 尤中:《中国中国西南民族史》,云南人民出版社,昆明,1985。

[7] 毛佑全:“哈尼族历史源流及其南迁活动”,《玉溪师专学报》,1996.3。

[8] 洪敏华:“哈尼族传统服饰图案造型分析与设计运用”,《艺术研究》, 2006.8。

[9] 刘玉红:“哈尼族土布织染技艺遗产的传承与保护研究”,《云南民族大学学报》,2009.5。

[10] 王清华:“哈尼族的迁徙与社会发展”,《云南社会科学》,1995.5。

[11] 白永芳:《哈尼族服饰文化中的历史记忆》,中央民族大学博士论文,2009.3。

[12] 郑伟林:“滇南地区哈尼族土司制度述略”,《红河学院学报》,2010.6。